蛍光灯(蛍光管・蛍光ランプ)とは、照明器具に使われる光源のことです。ガラス管の内部に蛍光塗料を塗り、電気を通した際の「放熱で起こる紫外線で塗料が発光する仕組み」です。一般的には棒状の光源が蛍光灯と呼ばれていますが、これは正確ではありません。蛍光塗料を使った光源のみが蛍光灯になります。また蛍光灯の形状にも種類があり、豆電球型や丸型、角型など棒状以外の蛍光灯も存在します。

蛍光灯がつかない5つの故障原因!修理方法とLED照明への交換工事について解説

電気の累計問い合わせ実績

6万件以上

メールでお問い合わせ こちらをクリックするとメール送信画面に移動できます

蛍光灯の故障でお困りではありませんか?

原因としては、蛍光灯の寿命、点灯管(グローランプ)の寿命、安定器の故障、照明器具の故障や不具合、通電していない等が考えられます。

弊社はシーリングライトの修理・交換が得意です。

創業10年の実績のある弊社にお任せください。

作業時間・料金・その他不明な事があれば些細な事でもお気軽にお問い合わせください。

どこに頼むかわからない方でも、些細な事から電話での無料相談を承ります。

蛍光灯が点灯しない理由にはさまざまな原因があります。特に、蛍光灯の端々に黒ずみや口金部分に焦げ、フィラメントの変色が見られる場合、蛍光灯の寿命が原因であることが多いです。また、安定器の寿命が10年を超えると、内部のコイルや絶縁体、コンデンサーなどの部品が劣化し、正常に機能しなくなります。蛍光灯の接触不良を対処する方法を理解し、適切な対策を講じることで、照明を長持ちさせることができます。例えば、1本につき1つのグロー管が必要なため、両方の蛍光灯がつかない場合は、グロー管を2本交換する必要があります。このような基本的な対処法を知っておくことは、日常の明かりの管理にとって重要です。本記事では、蛍光灯がつかないトラブルに対して適正に修理依頼する際の注意点やLED電球に交換する際のコツなどを徹底解説しますので是非ともご参照ください。

蛍光灯とは

蛍光灯がつかないときにまず確認すること

蛍光灯がつかない状況になったら、一度最初に確認してほしいことがあります。まず以下の三点を確認しましょう。

型番違いじゃないか

蛍光灯には種類ごとにサイズがあり、同じものに交換する必要があります。

点灯方式としては、「FL(グロースターター形)「FLR(ラピッドスタート形)」「FHF(インバータ形)」、蛍光灯の色としては「D(昼光色)」「N(昼白色)」「W(白色)」が存在しています。

他にも蛍光灯の管のサイズの直径や波長などによって型番が決められているので、その照明器具に合った蛍光灯を購入している必要があります。また、交換しても電気が付かない場合はこれまで使っていた蛍光灯の型番が違っている場合があります。一度間違いがないか確認しましょう。

点灯方式の種類

先述の通り点灯方式には種類があります。ここではそれぞれのより詳しい特徴を解説していきます。

グロースターター形

グロースターターという点灯管を使用して点灯させる点灯方式です。蛍光灯の色としては「D(昼光色)」です。なお、この点灯管はグローランプやグロー球とも呼ばれています。

特徴としては、スイッチを入れてから点灯まで時間がかかります。また多少ではありますがチラツキが出やすいのがデメリットです。簡素な設計により価格が安いので一般的に広く普及しております。

蛍光灯の表記に最初がFLから始まっていたらグロースタータ形が採用されていることになります

ラピッドスタート形

即時に点灯するように設計されている点灯方式です。蛍光灯の色としては「N(昼白色)」です。グロースターターは必要ありませんが、その分グロー式より大きく重たいのが特徴です。点灯する時間が早い為、商業施設などで多く使用されている点灯方式です。

蛍光灯の表記に最初がFLRならラピッドスタート形になります。

インバータ形

電子回路で構成されており、軽量且つより効率よく即時に点灯が可能な点灯方式です。蛍光灯の色としては「W(白色)」です。

電気の使用量も抑えられ明るく即時に点灯するなどメリットも多いですが、インバータ型の器具の値段が高いというデメリットもあります。

蛍光灯の表記に最初がFHFならインバータ形になります。

接触不良になっていないか

うまく蛍光灯を固定できていないと起こりやすいのが接触不良です。丸型蛍光灯であれば端子の接続が緩い場合があります。また直管蛍光灯は、捻って回してみるなど、きちんと接続がされているのかを確認しましょう。一度取り外して、再度取り付けることで直る可能性もあります。再度行う際は、安全のために電気をオフにしてから行うようにしましょう。

初期不良の可能性

生産過程で起きてそのまま購入して取り付けて蛍光灯がつかないことで発覚することが多い初期不良。生産過程の不具合などがある場合があります。同じタイプの蛍光灯があるか販売店に一度相談してみることをおすすめします。

新しい蛍光灯に変えても電気が点かない場合

新しい蛍光灯に交換してもつかないという場合があります。原因の確認方法と対処方法に関しては上記の動画で詳細に説明しておりますので是非ともご参照ください。

蛍光灯の点火方式が異なるものを取り付けている

異なっている点火方式を蛍光灯を取り付けていても電気は付きません。購入してしまった場合でも正しい点火方式の物に変えましょう。また、異なった点灯方式の物を取り付けていると、最悪のケースでショートして発火する恐れもあります。

照明器具の接触不良

蛍光灯が正しく取り付けられていないケースです。今一度正しく取り付けられているか確認しましょう。特に接触不良が起こりやすいのは、グローランプ、蛍光灯、照明器具の3つになりますので、確認してみましょう。

照明器具そのものの故障や劣化

取り付ける先の照明器具のソケットや基板など配線のパーツの不調や点灯や消灯のスイッチの不具合などが考えられます。家の他の部屋で使っている同一の型の蛍光灯があれば、あてはめて動作確認をしてみて何が原因か切り分けてみましょう。復旧しないようであれば、メーカーや専門業者に依頼しましょう。

安定器の寿命や不調

安定器は電源とランプの間に抵抗を加えて電流を安定させる機能があります。この装置が寿命や不調の場合も照明に影響を及ぼす可能性があります。寿命の前触れとして、異常に振動する、異音する、異臭、漏電などが発生する可能性があるので、心当たりがある場合はメーカーや専門業者に依頼しましょう。

関連記事 蛍光灯がうるさいのはなぜ?ジーなどの音の種類別で異音の原因と対処法を解説

グロー球(グロースタータ)切れや寿命

グロースタータ型を使用している方のみ当てはまります。スイッチを入れてから点灯するまで5秒以上かかるようであれば、グロー球の交換時期かと思われるので交換しましょう。

初期不良

購入した蛍光灯が初期不良のパターンです。切り分け方法としては、家の他の部屋で使用している同一の蛍光灯をあてはめて動作確認をしてみて下さい。正しく機能するのようであれば、新品で購入した蛍光灯に初期不良などの原因が考えられます。

蛍光灯がつかない5つの原因

1.蛍光灯の寿命

蛍光灯がつかない、点滅するといったトラブル。その原因で最も多いのが「蛍光灯の寿命」です。蛍光灯の寿命は種類によって異なりますが、おおよそ2年~4年とされています。交換してから時間の経っている蛍光灯の不具合は、ほとんどが寿命によるものです。蛍光灯が切れたら、まずは新しいものへ交換してみてください。

蛍光灯の寿命を見分ける方法は、「蛍光灯の両端の黒ずみ」です。写真のように黒ずみがある蛍光灯がつかないときは、寿命が原因と考えてよいでしょう。

蛍光灯には点灯時に最も負荷がかかり、オンオフを頻繁に繰り返すと消耗が早くなります。こまめなオンオフは行わない方がよいでしょう。

2.点灯管(グローランプ)の寿命

次に多い原因が、グロー球とも呼ばれる点灯管(グローランプ)の寿命・消耗です。蛍光灯は点灯管に電圧を加えて放電させ、この放電による熱を使って点灯しています。点灯管の寿命がくると、放電による熱を発生させることができなくなります。よって蛍光灯がつかないという症状が起こります。

点灯管の寿命は約6,000回といわれていています。電気のオンオフを一日8回したとすると、約750日の寿命と計算できます。

点灯管は多くの蛍光灯照明に使われています。ですが、LED蛍光灯やインバーター式蛍光灯は、点灯管を必要としません。LED・インバーター式蛍光灯がつかない場合は、別の要素が原因です。

3.安定器の故障

照明の安定器の故障や寿命でも、蛍光灯がつかなくなることがあります。安定器とは、蛍光灯の不安定な放電を安定・維持するための装置です。安定器に不具合があると役目を果たせなくなり、蛍光灯がチカチカと点滅したり、つかなくなります。また照明器具に負担をかけるようになり、照明自体の寿命を縮める原因ともなります。

蛍光灯や点灯管に問題がないのに蛍光灯がつかない場合、これは安定器が原因の一つとして考えられます。

4.照明器具の故障や不具合

安定器もそうですが、照明器具自体が故障していたり、不具合がある場合は蛍光灯がつかなくなります。蛍光灯をはめ込む部分のソケットや基板、そのほか配線などが劣化していたり、破損などがあると蛍光灯は点灯しなくなります。

また、照明のスイッチが故障している場合も点灯しない原因の一つです。照明の紐スイッチ(プルスイッチ)が壊れていたり、壁のスイッチが壊れて機能しないと、照明を点灯させることができなくなります。

5.通電していない

蛍光灯や点灯管、照明器具に問題がない場合。最後に原因として考えられるのが「通電不良」です。照明器具に電気が通っていないときは、もちろん蛍光灯がつかなくなってしまいます。電気が通わない原因としては、「配線不具合」「停電」「漏電」「ブレーカーが落ちている」などが考えられます。スイッチが壊れているというのも、通電不良の一つです。

蛍光灯にはワット数の違い、太さの違い、長さの違いと、種類豊富です。中でも、灯りの色は大きく分けて5種あります。「昼光色(少し青みがかった色)」「昼白色(自然な光に近い色)」「白色(白に多少黄色を入れた色)」「温白色(白に少し赤みがある色)」「電球色(電球の色を再現した色)」このように分類できます。電球色は、光に温かみがあるため人に安らぎを与えてくれます。白色は、特に白い紙に書かれた黒インクの文字が読みやすくなるため、仕事や勉強などに集中しやすい環境を作り出します。このように各々に役割があるため、蛍光灯の設置場所は生活環境に合わせて配置したいところです。

また、漏電についてはこちらも併せてご参照ください。漏電とは何か、症状、解決法等詳しく解説しています。

蛍光灯がつかないときの解決方法

蛍光灯・点灯管を交換する方法

蛍光灯や点灯管の寿命の場合は、交換することで点灯するようになります。基本的なことですが、まずは新品に交換してみることが大切です。

交換する際の注意としては、購入する商品を間違えないことです。蛍光灯には長さや太さ、種類が様々あります。間違ったものを購入すると、照明器具と合わずに取付けられないことがあります。また点灯管にも種類があります。大きく分けると「スタータ形」「ラピットスタート形」「インバータ形」の3つで、これは蛍光灯の種類でもあります。蛍光灯と点灯管の形が一致しないと、「点灯しない」「つくまでに時間がかかる」原因となります。

関連記事 蛍光灯の外し方は簡単?直管・丸形LEDなどの種類別で作業方法を紹介

安定器・照明器具を修理・交換する方法

電源が入っていないことを確認した後、蛍光灯を外します。その後、安定器が入っている箇所を確認するために、カバーを取り外します。カバーは外した際、落下する危険性もあるため、しっかりと支えます。

配線・漏電の修理をする方法

照明器具が通電していない場合は、原因箇所の修理で問題が解決します。この場合は主に配線や漏電調査・修理の作業となります。照明器具を取外して配線を調べ、劣化の有無を確認し配線の切断・つなぎ直しを行います。天井にシーリングが付いている場合は、シーリングの交換をします。家全体で停電している場合は、ブレーカーの調査をし家中から漏電箇所を調べます。

配線修理や漏電調査は資格の必要な危険な作業です。行うときは弊社のような電気工事業者へ調査・修理の依頼をしてください。

番外編:蛍光灯からLED蛍光灯に交換する方法

LEDへの交換に必要な「バイパス工事」とは

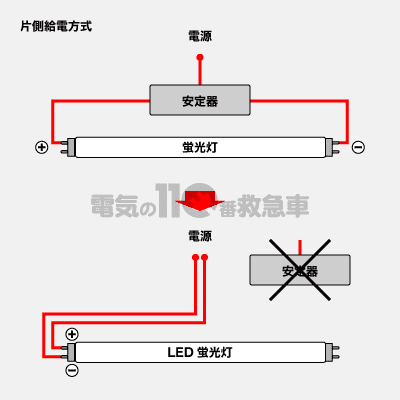

既存の照明器具の蛍光灯をLED蛍光灯へ変える際、「バイパス工事」が必要になる場合があります。このバイパス工事とは、照明器具に取り付けてある「安定器具」を取外す作業のことです。

上記の安定器の故障の項でも紹介しましたが、蛍光灯の点灯には安定器が使用されています。ですが、LEDは構造上安定器を必要としていません。安定器が付いたままLED蛍光灯へ交換すると、安定器にも無駄な電気が流れることになります。バイパス工事をしなくてもLEDへ交換することもできますが、省エネを考えた場合にはおすすめできません。

電球型蛍光灯の交換方法

蛍光灯や点灯管を交換しても問題が解決しない場合、安定器や照明器具自体に問題があることが考えられます。電球型蛍光灯の交換方法は簡単で、電球を回転させて取り外し、新品を取り付けるだけで完了します。ただし、電球の端子と照明器具の端子がしっかり接触するよう、真っ直ぐ回すことを意識しましょう。これにより、はめ込みが歪むリスクを防げます。

追加情報として、交換作業は室温が20℃付近で行うと効果的です。万が一、電球の交換後も点灯しない場合は、配電や配管の断線や接触不良が考えられます。業務や個人利用ともに、適切なインスペクションやテスターの使用をお勧めします。また、基礎知識として、セットやフォーム、電球交換の方法を知っておくことは便利です。交換後は、電球のプラグがしっかりはまっているか確認し、安全に使用可能な状態に保ちましょう。

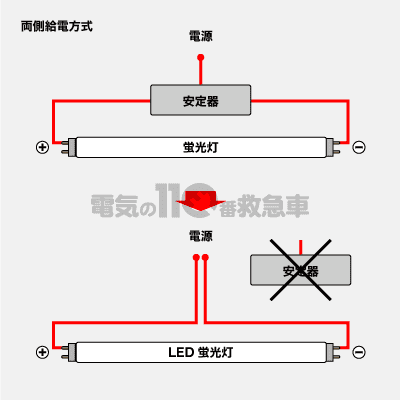

バイパス工事の種類

・片側給電方式

言葉のとおりですが、蛍光ランプの片側にある2つのピンに対して、+(プラス)-(マイナス)の電圧を加える方法です。

・両側給電方式

蛍光ランプの両端に電圧を加える方式です。両側給電方式の場合は、蛍光ランプの片方に+、もう片方に-の電圧を加えます。左右のピンの数によって種類が分かれ、1ピンずつの場合は「片ピン接続方式」、2ピンずつに電圧を加える場合は「両ピン接続方式」と呼びます。

バイパス工事の主な流れ

1.電源が通っていないことを確認

工事を行う前に、まずは蛍光灯に電気が通っていないことを確認します。感電や漏電の可能性がありますので、電気工事士の資格などを所有していない方は決して自分で行うことはやめてください。

2.蛍光灯と照明カバーを取り外す

電源が入っていないことを確認した後、蛍光灯を外します。その後、安定器が入っている箇所を確認するために、カバーを取り外します。カバーは外した際、落下する危険性もあるため、しっかりと支えます。

3.安定器の配線を切断・処理

上の項目でも述べたように、基本的にはLEDランプは安定器が不要になります。そのため、安定器につながっている配線を切断します。その後、配線がショートしないように処理します。

4.配線図に基づきソケットに配線する

LEDへの交換工事は給電形式によって、少し作業の手順が異なってきます。そのため、配線図に従って、ソネットに配線していきます。またランプの重量によってはソケットの規格を換える可能性があります。

5.「2」で外したカバーを元に戻す

安定器の取り外しや、ソケットへの配線作業が終わったら、あとは取り付けるだけです。まずは「2.」で取り外した蛍光灯カバーを取り付けます。蛍光灯をつけた際、落下しないようにしっかりと留めておきます。

6.LEDの電源供給側に取り付ける

蛍光灯のカバーを取り付けたら、最後は新しいLED蛍光灯を取り付けます。このとき、電気の流れる向きと蛍光灯をしっかりと確認しておきます。取り付け後は、スイッチを入れて点灯するか確認します。

照明修理の料金表

| 症状(状態) | 作業内容 | 修理料金(税込) |

|---|---|---|

| 基本調査費用 | 測定器を使わない調査・目視だけの調査 | 無料 |

| 基本調査費用 | 測定器を使う調査、実作業を伴う調査 | 6,600円 |

| 測定器調査 | 測定器を用いて数値で異常箇所を特定する | 3,300円~ |

| 分解調査 | 設備、器具を分解する | 3,300円~ |

| 分電盤内調査(15回路未満) | 分電盤内を測定器調査し漏電している回路を特定する | 6,600円 |

| 分電盤内調査(15回路以上) | 分電盤内を測定器調査し漏電している回路を特定する | 9,900円 |

| 配線特定調査 | 問題の電気配線を隠蔽部から特定する作業 | 5,500円~ |

| 結線処理作業 | 電線の接続部をやり直す | 3,300円~ |

| 管球交換 | 電球を交換する | 3,300円~ |

| 接触改善 | ソケット内の接触不良を改善する作業 | 3,300円~ |

| オーバーホール | 器具を分解して接触箇所などを改善する作業 | 5,500円~ |

| シーリングライト取付け | シーリングライトを取り付ける作業 | 3,300円~ |

| ダウンライト交換 | ダウンライトの交換作業 | 16,500円~ |

| シーリング交換(ローゼット) | シーリングやローゼットの交換作業 | 8,800円~ |

| バイパス工事(直結工事) | 安定器を切り離し、直結作業する作業 | 16,500円~ |

| バイパス工事(二箇所目以降) | バイパス工事の複数箇所を工事する場合 | 半額 |

| 門灯交換 | 門灯を交換する作業 | 16,500円~ |

| 調光化 | 光の強さを調整出来るようにする | 要相談 |

| 調色化 | 光の色を調整出来るようにする | 要相談 |

| コーキング作業 | コーキング作業 | 3,300円~ |

| 天井上作業 | 天井上の隠蔽箇所での作業 | 要相談 |

| 床下作業 | 床下の隠蔽箇所での作業 | 16,500円~ |

| 壁面作業 | 壁中での隠蔽箇所での作業 | 16,500円~ |

| 開口作業 | 隠蔽部の配線調査をする前作業 | 要相談 |

| 通線作業(露出) | 電線の引き直し | 1,650円~ |

| 通線作業(隠蔽) | 電線の引き直し | 3,300円~ |

| モール作業 | 電線をカバーするモール設置する | 1,100円~ |

| 整線作業(ステップルインシュロックなど) | 垂れたり、外れたりしないように固定する | 3,300円~ |

| 整線作業(サドルなど) | 垂れたり、外れたりしないように固定する | 5,500円~ |

| コンクリートビス穴開け | 下地がコンクリートの場合にビス穴を事前に開ける作業 | 3,300円~ |

| コンクリート通線用穴開け | 新線など引き直す際に通線用の穴を貫通させる作業 | 11,000円~ |

※当サイト内の表示価格はすべて税込みの総額表示となっております。(消費税率10%)

蛍光灯がつかないなら専門業者にお願いしよう

蛍光灯を交換してもつかない場合は照明器具の修理が必要

蛍光灯を交換して直る場合が多いのですが、実際にその蛍光灯を交換してもつかないという場合は、照明器具や中の配線などに不具合がある場合があります。

この場合は、自分では直せないので『電気工事士』の資格を持った専門業者にお願いして修理してもらいましょう。一般の方が無理に作業をしようとすると、感電や漏電、また最悪の場合は火災に繋がることもありますので、電気の専門業者にお願いして対応してもらいましょう。

配線以外のスイッチやコンセントに不具合があることもあります。この場合も内部の配線作業がありますので無資格ではできない範囲になります。また、蛍光灯を交換するには高所作業になりますので、高い場所での落下の危険もあります。不安であれば、専門業者にお願いして蛍光灯の交換も一緒に依頼しておきましょう。

『DENKI110』では、「交換したのに蛍光灯がつかない」「蛍光灯から焦げ臭い匂いがする」など、蛍光灯をはじめとした照明での修理や交換、電気トラブルなどにも対応しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

関連記事 シーリングライトのカバーの外し方を詳しく解説!注意点や業者に依頼する方法も紹介

蛍光灯の事例

蛍光灯が照明がつかない

墨田区本所にお住まいのお客様

蛍光灯がつかなくなったということで、墨田区本所にお住まいのお客様からご相談いただきました。すぐに現場へお伺いし、お客様へ詳しい内容をお話してもらいました。「蛍光灯がつかなくなったので、新しいのに交換した」「交換した蛍光灯もつかない」「グロー管を交換してもダメ」とのことです。

実際に問題の照明を確認したところ、やはり蛍光灯はつきませんでした。この場合、照明器具の不具合が原因として考えられます。取付けられていたのは、20年近くが経過している古いベースライトでした。ベースライト全体に傷みが見られたほか、内部の配線や安全器にも劣化が見られました。

照明自体が劣化している場合、無理に修理するよりも交換をおすすめしています。今回も修理が難しい状態だったので、照明器具を新品へ交換しました。

在庫していたベースライトから適当なものを選び、天井へ取付けました。ベースライトは住宅のキッチンで多く使用されているため、様々な種類を車に積んでいます。今回トラブルが起こった場所も、キッチンのベースライトでした。

天井への取付けは、高さがあるため脚立を使います。床にそのまま脚立を置くと、傷を作ってしまうことがあります。なので、弊社では脚立の下に毛布を敷くなどして、床が傷つくことを防いでいます!

天井へのベースライトの取付けが終わったら、蛍光灯をはめていきます。今回はお客様のほうで在庫していた蛍光灯を取付けました。古いタイプと同じ仕様のベースライトに交換したことで、蛍光灯の流用を可能にしました。お客様には「無駄にならなくてよかった」とお喜びいただけました。

ベースライトも蛍光灯も、長さや種類が様々です。弊社では、なるべくお客様の希望や、取付けられていたものに合わせて交換することにしています。

蛍光灯とベースライトのカバーを取付けたら、最後に電源を入れて動作確認をします。蛍光灯を取付けた時点ですでに動作確認はしていたのですが、カバーを取付けた状態で不具合がないかを念のためにチェックしました。

動作に問題ないことを確認したので、本日の作業終了です。作業道具や取外したベースライトを回収し、お客さまのもとを引き上げました。

スタッフの声

お客様にお喜びいただき、満足しています。

蛍光灯やベースライトのトラブルで多くご相談いただいています。今回のお客様のように「電気がつかない」といったものや、「チカチカする」といったもの、「照明器具が落ちてきた」などで様々なお客様へ対応してきました。その多くが照明器具のトラブルで、経年劣化による不具合が主な原因です。

昨日まではいつもどおりだったけれど、今日突然つかなくなった。急に不具合が起こった。そういってご相談いただきます。照明器具も電化製品であるため、使用しているうちに徐々に劣化は進みます。照明器具の寿命は10年~15年とされているため、これをすぎると不具合が起こりやすくなります。

最近では省エネのものやおしゃれなものも増えているので、故障を機会に交換をしてみるのもいいかもしれませんね。

蛍光灯での事例一覧

八王子市元本郷町で電気がつかなくなった照明の修理

元本郷町の集合住宅から、部屋の電気がつかないとご相談いただきました。蛍光灯を変えてもだめなので、どうにかしてほしいとのことです。早速お伺いし調査をしたところ、安定器の故障を発見しました。車に積んでいる安定器から選び、交換したところ無事に動作しました。

渋谷区千駄ヶ谷で蛍光灯の照明器具の取付け

東京都の渋谷区千駄ヶ谷で、照明器具の取付けを行ってきました。交換しようと安い蛍光灯を買ったけど、自分では取付けられなかったそうです。シーリングライトだと取付けは簡単なのですが、今回は配線を引くタイプの照明でした。物はあるので取付作業のみを行いました。

田園調布で蛍光灯からシーリングライトへの交換

東京都大田区田園調布町で、蛍光灯の交換をしたいとご相談いただきました。天井に直付するタイプの照明器具から、シーリングライトへ交換するとのことでした。お客様の方で交換するシーリングライトをご用意されていたので、取外し・取付け作業と動作確認をしました。

浦安市海楽でプルスイッチの蛍光灯照明の交換

千葉県浦安市海楽で「紐を引いても点けたり消したりできなくなった」とご相談いただきました。照明機器自体の経年劣化による不具合だったので、照明を交換することにしました。取付けられていた角型シーリングを丸型へ交換し、丸型のLEDライトを取付けました。

蛍光灯が黒ずんでいる場合は、寿命が来ていると自力で判断・診断することが可能です。点灯管の寿命は4~8年とされ、寿命が切れると新しい蛍光灯に交換しても明かりはつきません。素人でもDIYでできる範囲の見極め方を覚えておくと、防止対策になりますが、プロに点検を依頼することも検討しましょう。特に高所作業や配線の不具合が疑われる場合、無資格では対応できないため、免許を取得している専門業者に依頼するのが安心です。交換作業の相場目安を把握しておくと、費用対策も立てやすく、毎日の暮らしに役立ちます。