分電盤とブレーカー交換は自分でDIYできる?資格、電気工事は必要?

ブレーカーの交換でお困りではありませんか?

ブレーカーの交換には電気工事士の資格が必要です。電気工事士の資格を有していない無資格者が作業することは法律で禁止されています。

DENKI110ではブレーカー修理・交換をはじめとした電気工事のご相談を幅広く承っております。

創業10年の実績のあるDENKI110にお任せください。

作業時間・料金・その他不明な事があれば些細な事でもお気軽にお問い合わせください。

どこに頼むかわからない方でも、些細な事から電話での無料相談を承ります。

この記事では、分電盤、ブレーカーの交換を自分でDIYできるかどうかについて解説します。

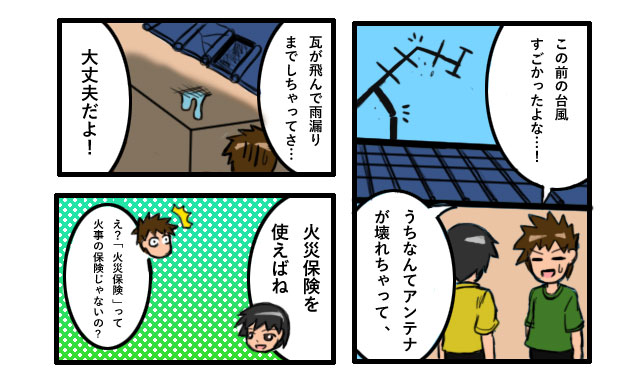

日々の生活のなかで、突如として電気が消え、周囲が暗闇に包まれる恐怖を感じた事があるのではないでしょうか。普段は触ることのないブレーカーですが、このような突然の停電時には操作する必要があります。

突然の停電時に慌てないためにも、ブレーカーのスイッチの役割を知る必要があります。そこで今回はブレーカーのスイッチについて、また、ブレーカー交換について、わかりやすくアドバイスをしていきます。

ブレーカー(分電盤)とは何か?

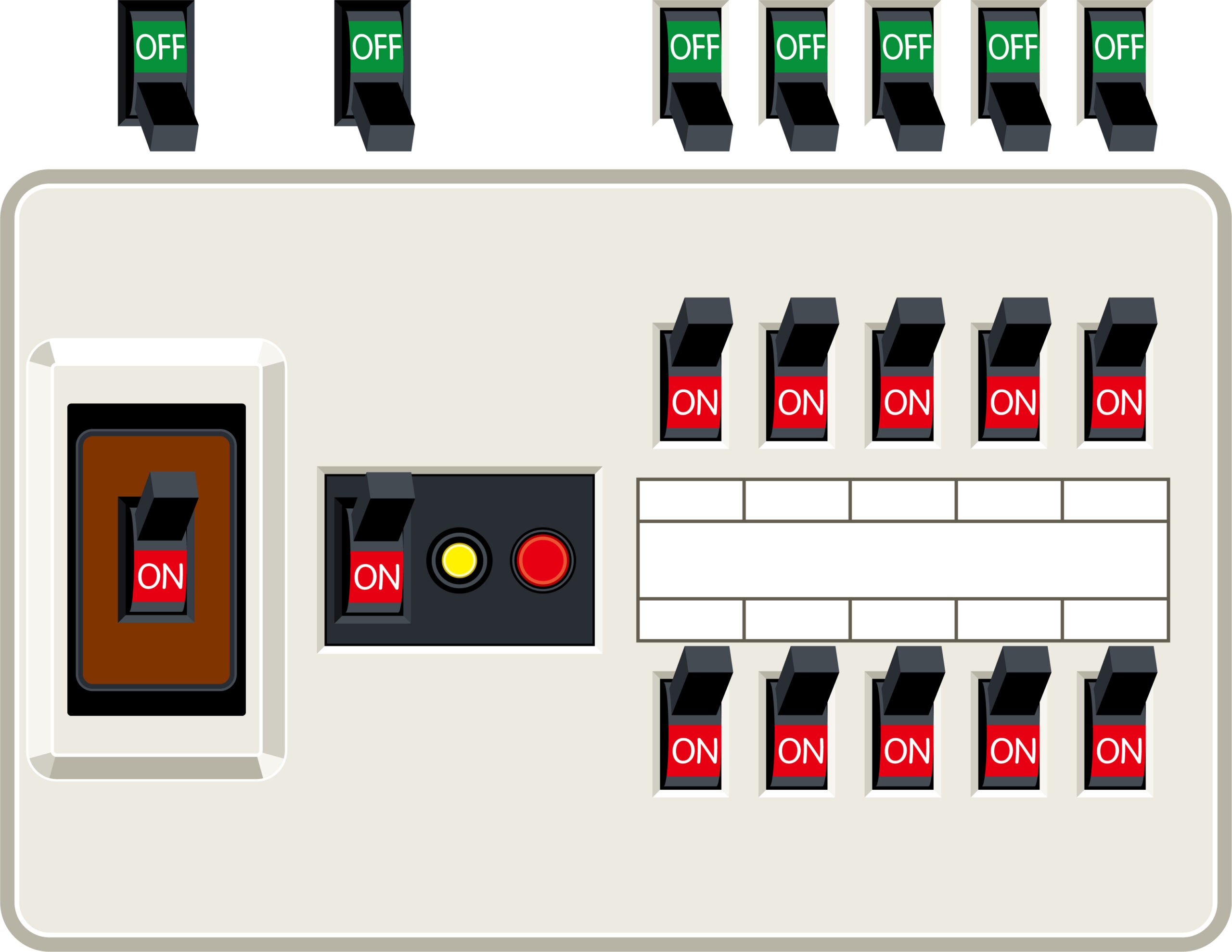

分電盤とは、電気を安全に使用するために必要な漏電遮断器(漏電ブレーカー)や配線用遮断器(安全ブレーカー)を一つにまとめた箱の名称です。

住宅用の分電盤は、これらの他に電流制限器(アンペアブレーカー)を取り付けられるように設置スペースが設けられています。

分電盤は、電力会社から来た電気を各部屋に振り分ける仕事を行う機械です。電気の使用量を制御し、漏電事故を防ぐ役割を果たします。配線の都合上、大抵の分電盤はすべての部屋に接する玄関や廊下に設置されています。

ブレーカーの種類(3種類)

ブレーカーには、「アンペアブレーカー」「漏電ブレーカー」「安全ブレーカー」の3種類があります。簡単にそれぞれのブレーカーの役割についてご説明します。

アンペアブレーカー

アンペアブレーカーとは、電力会社と需要家との間で契約された「契約アンペア値(アンペア数)」よりも多くの電流が流れた時、自動的に電気の供給を遮断するために設置されています。アンペアブレーカーは「リミッター」「サービスブレーカー」「契約ブレーカー」など別の名称で呼ばれる事もあります。

電力会社により、アンペアブレーカーを設置されない地域もあります。また、スマートメーターへ切り替え済みの場合、スマートメーター内にアンペアブレーカー機能が内蔵されるため、分電盤の表面には設置されません。スマートメーターを使用していない場合、玄関や廊下などに設置される分電盤の中の左側にアンペアブレーカーは設置されます。

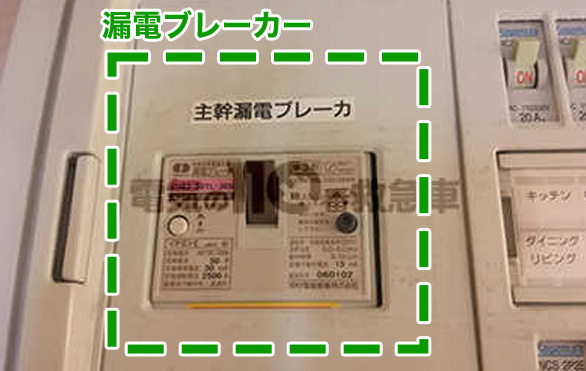

漏電ブレーカー

漏電ブレーカーは、漏電を防ぐための電力遮断器です。漏電による火災や感電などの事故を防止する目的で設置されています。屋内の配線や家電製品から漏電が起きた時、異常を感知した漏電ブレーカーが自動的に電気を止めます。

漏電ブレーカーは安全ブレーカーの分電盤と繋がっております。漏電が起きた部屋の安全ブレーカーを通じ、漏電ブレーカーが落ちる仕組みになっています。漏電ブレーカーは自動で電力を遮断することで事故を未然に防ぎます。

また、ブレーカーが落ちる原因や対処法はこちらに記載しましたので併せてご参照ください。

ちなみに漏電とは?

漏電とは、電気が本来通るはずのルートを外れて流れてしまう現象をいいます。電気は電線やケーブルなどの「電気を通しやすい物質」の中を通り流れています。

これら電線やケーブルは、外に電気が漏れないようにするため、絶縁という電気を通しにくい物質でおおわれています。

しかし、この絶縁に傷がついたり、劣化による破損が起きていると、電気が流れ出てしまいます。これが漏電です。漏電すると、感電の危険性がありますし、火災などの深刻な事故の原因となることがあります。

漏電についてはこちらでより詳細に解説しています。併せてご参照ください。

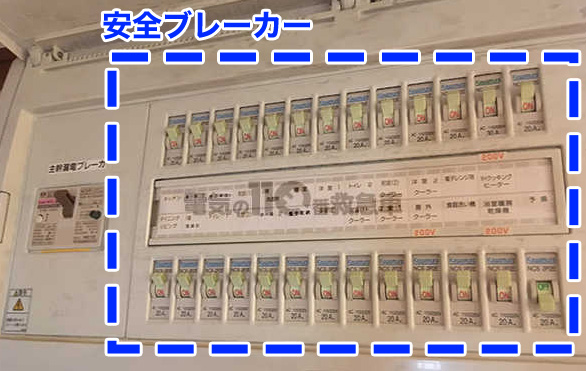

安全ブレーカー

安全ブレーカーは、分電盤の回路上で各部屋ごとに設置されます。家電製品の故障によるショートが起きた時や、一度にたくさんの家電を使用した時など、部屋ごとの許容量を超えて電流が流れた際に電気を遮断します。

安全ブレーカーは、機器や配線に余分な電流が流れることで生じる発煙や発火事故を未然に防ぎます。なお、アンペアブレーカー以外はデフォルトで設置されるものではありません。契約時にオプションとして選び、お客様のご希望次第で設置が可能な設備となります。

また、現状スマートメーターへの切り替えが順次行われている最中です。家電の消費電力や節電状況が一目でわかるようになり、電気代も管理しやすくなりました。契約アンペアの設定もスマートメーターで出来ます。スマートメーターが設置されている場合、アンペアブレーカーは必要ありません。

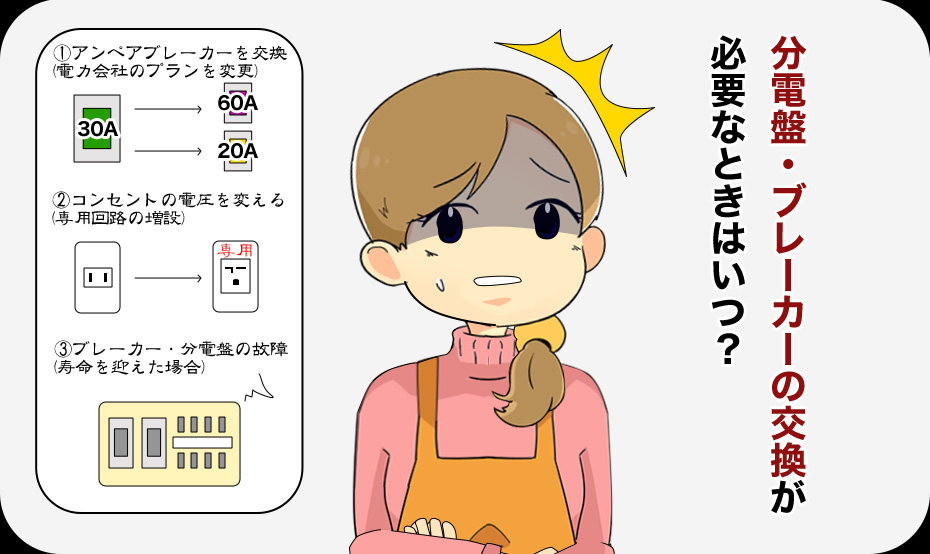

ブレーカーの交換・取り付けが必要なタイミングとは?

ブレーカー交換・取り付けの方法解説する前に、ブレーカーの交換が必要になるケースについて知っておきましょう。ブレーカー交換が必要になるケースは、大きく分けて以下の3つあります。

- ①契約電流が変わる場合

- ②コンセントの電圧を変更した場合

- ③ブレーカーの寿命がきた場合

【症状】ブレーカーの寿命が疑われる場合とは?

上記で紹介させていただいた交換が必要なケース「ブレーカーの寿命がきた場合」に関してですが、以下の症状が1項目でも当てはまればブレーカーの寿命の可能性があります。

- 1.分電盤の表面が異常に暑くなっている

- 2.分電盤の表面が異常に変色している、焦げている

- 3.分電盤から異常な音がする

- 4.照明が急に明るくなったり、暗くなったりする

- 5.テレビの画面が大きくなったり小さくなったりする

- 6.電気器具に触るとビリビリする

- 7.ブレーカーがよく落ちる

- 8.分電盤の使用が13年を超えている

- 9.分電盤が破損・ひび割れ・変形している

①契約電流が変わる場合

電力自由化にともなう電気料金プラン乗り換え時、契約電流が大きく変化する事でブレーカーの交換を行う方が多いです。

電力自由化により、消費電力量が増えるごとに電気代が安くなるプランもあります。電気の使用量が多い家庭ほどお得になります。

ただし、それまでの契約電流から大きく引き上げて電気代を割安にするよう場合は注意が必要です。住宅に設置されているアンペアブレーカーを確認しましょう。

契約電流を許容できないアンペアブレーカーが設置されている場合、契約電流を増やしたところで、アンペアブレーカーが定める以上の電流を流す事はできません。交換が必要です。

電力自由化では新電力や大手電力会社が魅力的なプランを多数登場させています。しかし契約する前にブレーカーの性能を把握しましょう。電気代が割安になるケースも増えていますので、必要に応じてブレーカーの交換も行いましょう。

その他、電気代節約や節電のためにアンペアブレーカーを交換することもあります。容量の小さいものに交換して基本料金を抑え、トータルの電気代が安くするためです。しかし、家庭で使用する家電の消費電力や容量にそぐわない場合、頻繁にブレーカーが落ちます。実際の資料量などを鑑みたうえで交換しましょう。また、アンペアブレーカーが設置されない無い地域では、交換しても電気代の節約や節電にはつながりません。

②コンセントの電圧を変更した場合

パワーの大きい200Vのエアコンを設置するため、コンセントの電圧を100Vから200Vに変更することもあるでしょう。しかし、ブレーカーが100V専用のままですと、電圧が足りずにショートします。

ショートが原因の火災事故が発生する可能性もあります。専用回路の電圧も確認しましょう。事故が起こる前に、必要に応じてコンセントやブレーカー交換を行いましょう。交換作業にともなう配線工事には電気工事士の資格が必要です。必ずプロの電気工事業者に依頼しましょう。

また、電気容量が足りず、エアコンの取り付けができない住宅もあります。どちらの場合も分電盤の交換や電力会社との契約内容の変更、電線の引き直しが必要です。賃貸住宅の場合は、管理会社の許可も必要です。ブレーカー交換の要不要は作業員が分電盤の状況を確認し判断します。きちんと確認をとったうえでお客様へご案内させていただきますのでご安心ください。

個人経営の飲食店など、自宅とお店が一体の場合、200Vの業務用冷蔵庫を設置するためにブレーカーを交換することもあります。

その場合は、コンセントとブレーカーだけでなく、電力プランも動力プランへ変更することもあります。

③ブレーカーの寿命がきた場合

ブレーカーの交換時期は、耐用年数を基準に定められます。耐用年数には、「税法上の法定耐用年数」と、「製造元が定めた耐用年数」の2種類が存在しています。

税法上の法定耐用年数

税法上の法定耐用年数は15年です。しかし、これはあくまでも税法上の基準です。ブレーカー本体の耐久性や交換時期を定めているものではありません。ご使用のブレーカー本体の交換時期につきましては、製造元の耐用年数を確認しましょう。

製造元が定めた耐用年数

製造元の耐用年数は、10年~15年と定められていることが多いです。ブレーカーは劣化損傷の少ない設備のため、耐用年数以上の期間使用されることもあります。長年交換していない場合は、ブレーカーの設置時期を調べましょう。

【交換方法】ブレーカーの交換・取り付けは自分でDIYできる?

ブレーカーの交換・取り付けはどうしたらよいのでしょうか?ブレーカーには種類があり、役割もそれぞれ異なります。いざという時に電流を遮断する大事な機械のため、交換時期がきたら正しく交換しましょう。ブレーカーを交換する方法には大きく2パターンあります。1つは、専門の電気工事事業者に依頼する方法です。2つ目は、自分で交換する方法です。順にご説明します。

専門の電気工事事業者に依頼する方法

ブレーカーの交換・取り付けは、専門の電気工事事業者に依頼するのが一番安全です。第一種電気工事士、第二種電気工事士を取得しているスタッフが安心確実な施工を行います。エアコン増設や浴室暖房機の新設、リフォームなどを契機に分電盤の交換も同時に行うことが増えています。しかし、漏電が発生したときに、電気を安全に遮断する漏電ブレーカーがついていないお客様も多く見られます。自分の家は大丈夫か気になる方はお気軽にご相談下さい。

業者によってブレーカー交換費用はさまざまですが、工事費用はおおよそ数千円から1万円です。ブレーカー本体の費用は別途必要になります。電気代の節約や節電のため交換を検討する際は、工事費+本体代というイニシャルコストと、日々の電気代というランニングコストを天秤にかけた上で判断しましょう。交換により基本料金が下がれば電気料金が安くなりますが、電気の使い方次第では節約効果は低くなります。

自分で交換・取り付けする

DIYを駆使して交換・取り付けする方法もあります。インターネット上にはDIYによるブレーカーの交換の方法は数多く掲載されています。しかし、配線工事をともなう電気工事は資格が必要と法律で定められています。無資格者が実施してトラブルが発生し際は、法的な罰則があります。

分電盤のフタを開けると、内部は簡素な造りに見えます。そのため、ブレーカーの交換自体はドライバー一本あれば済むように感じるでしょう。漏電ブレーカーを落とし、その後にブレーカー本体のネジを取り外すだけの作業に思えます。交換・取り付けするためのブレーカー本体も、ホームセンターなどで購入可能です。しかし、ブレーカー交換には電気工事士資格が必要です。電気工事士資格を有していない無資格者がおこなうことは法律で禁止されています。

電気工事士資格には一種と二種が存在し、家庭用のブレーカー交換に必要な資格は第二種電気工事士資格となります。くれぐれも無資格者が勝手にブレーカーの交換をすることのないよう注意が必要です。

ブレーカーのトラブルを防ぐために

ブレーカーのトラブルを防ぐことで、ブレーカーの交換・取り付けや工事をなくすように心掛けましょう。

ブレーカーの使用方法の注意点

ブレーカーの使用方法を間違えると、トラブルに発展しやすくなります。以下のような使用方法は避けましょう。

- 寿命以上にブレーカーを使用する。

- 何度もブレーカーを開閉し、ブレーカーを壊す。

- テストボタンをオフ操作代わりに必要以上に操作する。

ブレーカーの設置場所の注意点

以下のような場所にブレーカーを設置するとトラブルに発展しやすいので避けるましょう。

- 高温になりやすい環境。

- ブレーカーまわりに障害物がある。

- 粉塵がブレーカーの中に入り、故障の原因になりやすい。

このように、ブレーカーのトラブルは操作方法や、環境により発生してしまうケースもあります。ブレーカーは4年に1回の頻度で定期調査が行われます。

ブレーカーのトラブルを軽減するためには、定期調査が重要です。安全にブレーカーを使用する事で事故によるブレーカーの修理や交換のリスクは抑える事が出来ます。

定期調査は、あらかじめ日程を各家庭に通知されます。該当日に不在の場合は後日の日程調整をして必ず定期的に調査してもらいましょう。

まとめ

分電盤についてご説明してまいりました。しばらく触る事がないブレーカーは知らないうちにホコリやゴミが溜まり、火災に繋がる事もあります。ブレーカーは極力落とさない方が良いでしょう。漏電ブレーカーがあるとしても、壊れている場合もあります。知らない間に漏電しているおそれもあります。事故を避けるためにも、電気量が上がっているなどの不安は、一度業者に相談・点検を依頼しましょう。

一般的に住宅用分電盤は13年が交換の目安です。

また、住宅用分電盤のお手入れの方法としては、乾いた布で分電盤の表面を拭いてください。分電盤の設置で気をつけたい場所は、温度や湿度の高いところ、ホコリの多いところ、塩気や油蒸気が多いところ、そして、衝撃や振動が多いところです。使用環境によって交換時期は異なりますが、定期的な点検を行って安全な電気生活をおくって下さい。

※ページ内に掲載されている料金は作成日当時のものです。状況や時期により実際の料金とは異なる場合がありますので、詳細は電話でお問い合わせください。

【業者に依頼する場合】

電気の110番は3つの安全・安心をお約束します。 まずはお気軽にご相談ください。お見積もりやご相談は無料です。

①Pマーク取得企業。(登録番号:10862679(03)号)

個人情報の管理が行き届いている企業に付与されます。 あなたの個人情報を安全に保護します。

②お客様専用窓口を設置。

施工後もご安心ください。 あなたに寄り添い、しっかりご対応させていただきます。

③安心の無償保証。

保証期間内の1年間であれば、万が一施工に不備があった場合は無償で対応します。 施工技術に自信がある当社だからこそできるサービスです。