【コンセントの故障修理】電気が来ない・接触不良・壊れる原因や工事について解説

コンセントの故障でお困りではありませんか?

原因としては、たこ足配線、埃によるトラッキング現象、容量以上の電気を使った事、コンセントや電気コードの状態が考えられます。

コンセントの不具合を修理せずに放置しておくと、火災事故に繋がる恐れがあり大変危険です。

弊社はコンセントの修理・交換が得意です。創業10年の実績のある弊社にお任せください。

作業時間・料金・その他不明な事があればお気軽にお問い合わせください。

どこに頼むかわからない方でも、些細な事から電話での無料相談を承ります。

この記事では、コンセントの不具合や故障、主な原因やよく見られる症状などをまとめました。コンセントの仕組みやコンセント火災の原因・事例にも触れながら、修理や交換の必要性について紹介していきます。

【DIY】コンセントの修理・交換は自分でできる?

コンセントカバーの交換は個人で気軽に出来ますが、コンセント本体を交換したり修理したりする場合は、「電気工事士」の資格を持った人しかできません。

電気工事は、火災事故に繋がってしまう可能性もある、大変危険なものです。安全に工事を行うためにも、電気設備などの正しい知識がある電気工事士の資格を持った人でなければ電気工事は行ってはならないと法令で決められているのです。

個人でのコンセントの交換や修理は、感電や整備不良での漏電、発熱、電気ショートなどを発生させてしまいかねませんので、安易にコンセント内部や本体を触るのは避けましょう。

コンセントプラグの故障を疑う前に確認すべきポイント

家庭内でコンセントプラグが機能しなくなると非常に不便です。しかし、プラグの故障を疑う前に、まずは周辺の使用環境をチェックすることが重要です。ここでは見落としがちな3つのポイントを紹介します。

まず、コンセント自体の状態を確認し、正しく差し込まれているかチェックします。次に、複数のプラグを使用していないか確認し、過負荷が原因でないか確認します。最後に、家電の調子がおかしい場合もコンセントプラグが原因である可能性があるため、別のコンセントを使用してテストします。これらを確認することで、問題の原因を特定しやすくなります。

ブレーカーは落ちてないか

最初に確認すべきは、ブレーカーが落ちていないかです。家電が正常に動かない際、ブレーカーがOFFになっている場合があります。配電盤を確認し、OFFになっているブレーカーをONに戻します。それでも再度ブレーカーが落ちる場合、漏電や発熱が原因の可能性があります。

この影響で、特定のコンセントのみ電気が遮断されるケースもあります。これ以上手を加えるのは危険なため、専門の電気技術者に相談することをお勧めします。家庭内での安全を守るためにも、迅速な確認と対応が重要です。

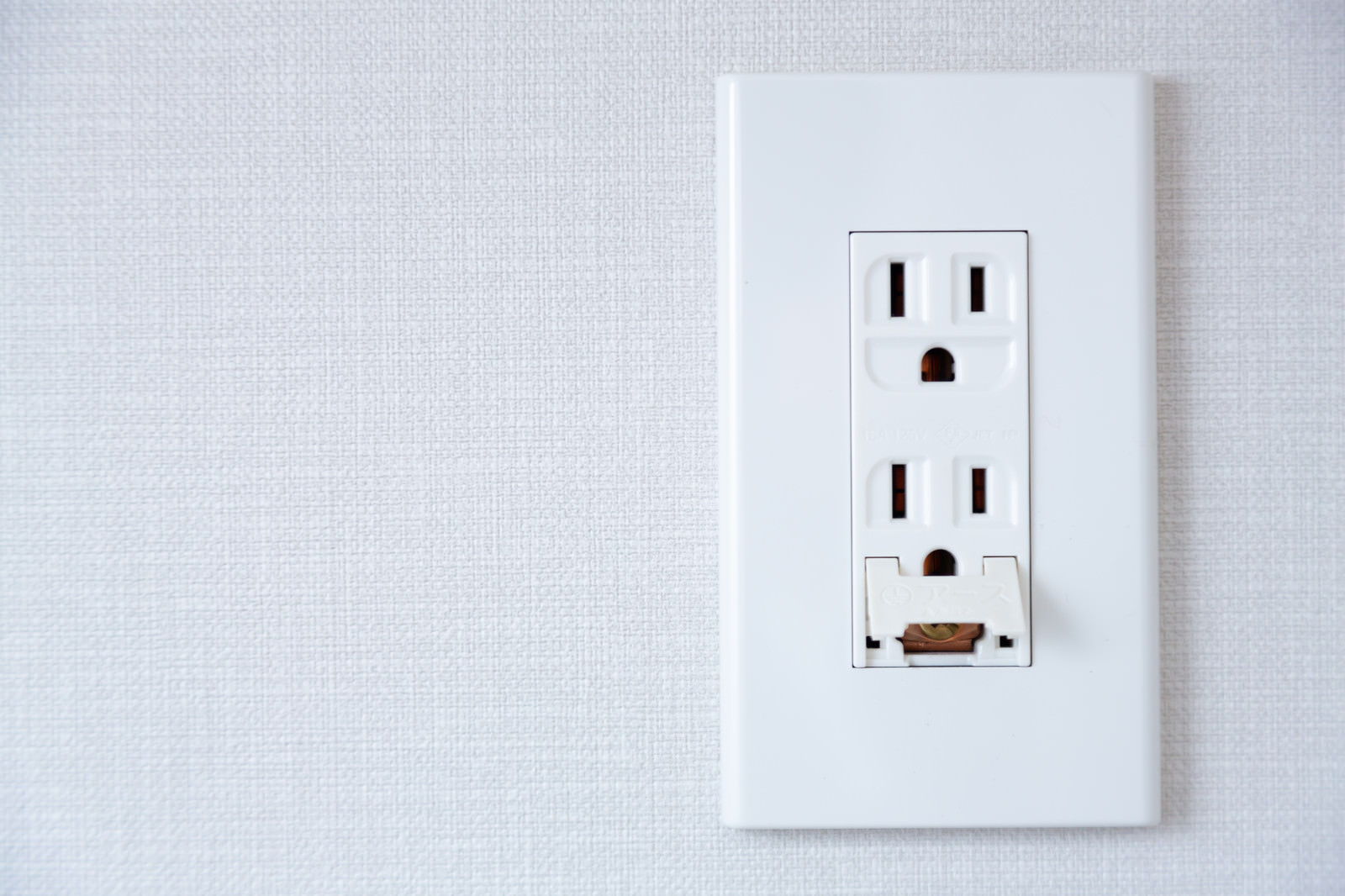

コンセント本体は故障はないか

次に、コンセント本体の故障を疑います。コンセントが破損したり、内部で接触不良が発生している場合、正常に電気が流れません。以下の方法でチェックしてください。

別の動作確認済みの電化製品を使ってコンセントが機能しているか確認します。差込口側のコンセントが故障している可能性も考えられます。劣化による機能低下や漏電で、正しく通電しないのが原因です。差し込んだプラグがグラついて安定しない場合、コンセント側の劣化も疑います。プラグ受け部分に焦げ跡や異常な熱を感じる場合、それが故障のサインです。その場合、早急に専門家に交換を依頼しましょう。

電源タップの故障はないか

電源タップは多くの電化製品を一度に接続できる便利なツールですが、消耗品であるため、長年の使用でひび割れや汚れなどの影響で通電しなくなることがあります。特にスイッチ付きの電源タップを使用している場合は、スイッチがONになっているかを確認しましょう。

さらに、電源タップを他のコンセントに差し替えて動作確認を行い、別の電源タップの使用で問題が解決するかも確認してください。故障している電源タップは火災の原因になり得るため、早急に廃棄もしくは交換が必要です。

電化製品自体の故障

コンセントに繋いでも電化製品の電源が入らない場合、故障している可能性があります。簡単な確認方法として、同じコンセントに動作確認済みの別の電化製品を繫げてしてください。それが正常に作動すれば、コンセント自体に問題がないことがわかります。

次に、故障が疑わしい電化製品を他のコンセントに繋ぎ、数回電源が入るか試してみましょう。それでも電源が入らない場合、その電化製品そのものが故障している可能性が高いです。修理や保証が適用されるかどうかは、メーカーのカスタマーサービスに問い合わせてください。

コンセントが故障したら起こる症状

コンセントの電気が通らないケース

コンセントの故障は日常生活に大きな影響を与える可能性があります。よくある症状の一つに、コンセントの電気が通らない場合が挙げられます。この原因として、以下の点が考えられます。

まず、ブレーカーが落ちている可能性があります。ブレーカーを上げることで改善する場合もありますが、漏電により再度ブレーカー事態が落ちることがあるため、漏電の原因箇所を確認して修理する必要があります。

次に、コンセント自体が劣化や断線していることです。コンセントは約10年が寿命とされており、劣化や地震などの影響で機能しなくなる場合があります。その際は、交換が必要です。

また、コンセントにほこりや異物がたまっている場合も、正常に機能しないことがあります。簡単に取れる異物なら自分で対処可能ですが、ほこりの場合は除去が難しく、放置すると火災のリスクも増大します。このため、たこ足配線を避け、定期的に掃除を行ってほこりがたまらないようにすることが重要です。

コンセントがグラグラするケース

コンセントがグラグラするパターンは、その原因はいくつかあります。もしコンセントの穴がグラグラして差し込んでもすぐに抜けやすい場合、内部の金具が劣化している可能性があります。この場合はコンセント本体の交換が必要です。一方、コンセント本体がグラグラしている場合は、壁に固定している止め金具がゆるんだり外れたりしていることが考えられます。

この場合、金具を再度固定することで対処可能です。また、コンセントカバーにヒビが入り、ほこりが侵入しやすくなっていることも考えられます。この状況ではカバーの交換が推奨されます。

コンセント交換が必要な場合、電気工事士の資格がないと工事はできませんが、配線を触らない本体のグラグラ対策は資格がなくても十分対処できます。これらの理由から、どちらの場合でも安全を第一に考え、専門の電気工事士に依頼することが最善です。

コンセント故障の原因

コンセントが故障する主な原因は、「たこ足配線」「埃」「容量以上の電気を使う」「コンセントや配線の状態」です。それぞれを分かりやすくまとめましたのでご覧ください。

たこ足配線が原因

タコ足配線のイメージ

たこ足配線とは、コンセントに別のコンセントを何個も使い、差込口を分岐するなどして、そこからいくつもの電化製品の配線がタコの脚のように伸びてからまっている様子を言います。

たこ足配線で起こりやすいのは、「コンセントの定格容量オーバー」「埃(ほこり)によるトラッキング現象」です。

一般的に、一つのコンセントの定格容量は、15アンペアとなっており、それを超えるとコンセントが発熱して発火する危険性が高くなるのです。いくつもの電化製品を接続していると、その15アンペアを超えてしまうかもしれません。電化製品のアンペア目安を大きい順からまとめましたので参考にしてみてください。

| 家電や電子機器 | アンペア数 | 消費電力 |

|---|---|---|

| エアコン暖房 | 13A | 1300W |

| エアコン冷房 | 10A | 1000W |

| 電子レンジ | 10A | 1000W |

| アイロン | 10A | 1000W |

| 電磁調理器 | 2~10A | 200~1000W |

| 掃除機 | 2~10A | 200~1000W |

| 電気カーペット全面 | 7A | 700W |

| 炊飯器5合炊き | 6A | 600W |

| こたつ強 | 5A | 500W |

| 洗濯機5k | 4A | 400W |

| 冷蔵庫400l | 1.5A | 150W |

| テレビ | 1.3A | 130W |

例えば、キッチンのコンセントに「電子レンジ10A」「電磁調理器5A」「炊飯器6A」を接続すれば、合計21Aとなってしまい、定格容量オーバーとなりますね。「アイロン10A」「ドライアー10A」といった組み合わせもやりがちですが、一つのコンセントでは危険です。

このように、たこ足配線でなくても、電化製品の種類によっては容量オーバーになる可能性もあるわけです。一度、ご自宅の電化製品に記載されているアンペア数を確認してみると良いでしょう。

また、たこ足配線で起こりがちなのが「埃の付着」です。配線が多いぶん、埃の付着も多くなりますね。そこに湿気が加わると、電源プラグの中で放電を起こし発火する可能性があるのです。それが「トラッキング現象」です。次の項に詳しくまとめましたのでご覧ください。

埃によるトラッキング現象が原因

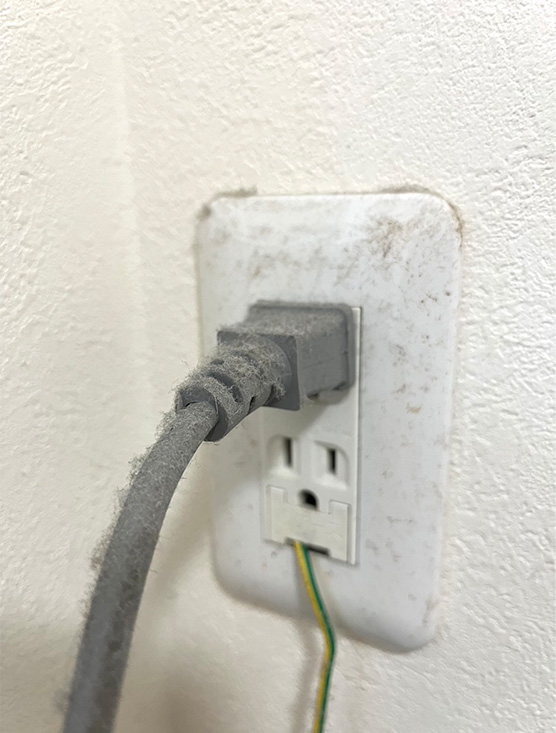

ほこりが被ったコンセント

床に直接置いているコンセント、机の下やテレビの裏、など奥の方に押し込んでいるコンセントを確認してみましょう。埃がたくさん付着していませんか?

コンセントの差込口に付着した埃に「湿気(水分)」が加わると、差し込んでいる二本の金属刃の間で火花放電が繰り返されることがあります。それが、いわゆる「トラッキング現象」と言われるもので、電化製品を使用していなくても、電化製品の電源がOFF状態であっても、コンセントにプラグが差し込んであれば発生する可能性があります。

一つのコンセントにトリプルタップなどを接続して更に多くの電化製品を繋げる「たこ足配線」。分岐が多い分、トラッキング現象が発生する箇所が増えるわけですから、注意が必要です。コンセントの故障だけではなく、火災の原因にもなりうるため、心当たりがある方はすぐにでもチェックしてみましょう。

容量以上の電気を使ったことが原因

一般的なコンセントの定格容量は15アンペアですが、それを超えるとどうなるのでしょうか?

埼玉県が行ったコンセントの商品比較テスト結果があります。ホームセンターや100円ショップなどで購入した、110円~3,630円(税込)までのコンセント(テーブルタップ)15個に電気機器を接続し、約200~1,850ワット(2~18.5A)まで消費電力を変化させたところ、製品によっては最高で67℃にまで上昇。室内が30℃を超えるような真夏の状況下なら、100℃近くにも達すると推測されるとありました。

コンセントの故障だけではなく、高熱による焼損が更には発火して火事の原因にもなりかねないのです。

15個の製品を比較したテストで、18.5Aの消費電力の場合14℃~67℃の上昇ということですから、製品によってかなりの温度差があるようですが、全体的に8Aを超えたあたりからコンセントの表面温度上昇が大きくなる傾向があるとの事。定格容量が15Aとはいえ、ある程度余裕をもって使用すべきでしょう。

※弊社にて確認した時点の価格を表記しております。金額や内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

コンセントや電気コードの状態が原因

電気機器やコンセントのコード(配線)の中は、二つの細い導線の束をそれぞれ絶縁ビニール(電気を通さないビニール)で隔てて覆っています。この2本の別れた導線が、コードのねじれや破損などが原因で、切れたり、隔たりがなくなって接触したりすることがあります。そうすると、発熱して電気ショートが発生し、コンセントの故障に繋がるのです。

コードのねじれや破損は、コード(絶縁ビニール部分)の劣化や家具等の踏みつけなどが考えられます。コンセントのコード、電化製品のコードなどを確認してみましょう。

コンセント故障の原因と確認方法

こちらでは、コンセント故障の原因と確認方法についてご紹介します。それぞれのトラブルの原因や、確認方法などもわかりやすくまとめていますので、参考にして頂ければ幸いです。

| 故障の原因 | トラブル | 原因 | 確認方法 |

|---|---|---|---|

| コンセント | コンセントのプレートが割れた | コンセントやプラグの劣化 | カバーが割れている、取れている |

| 差し込みが緩い、刺さらない | 電気プラグの差込口が緩くて抜けやすい | ||

| コンセントが熱っぽい | たこ足配線や経年劣化による過電流 | コンセントが熱を帯びる | |

| コンセントや配線 | 通電しない、電気が使えない | 配線の接触不良 | コンセントが通電しない |

| 配線やコンセントプラグ | コンセントが焦げた | コンセント回路のショート | コンセントが焦げた、火花が散った |

| ブレーカー | 部屋の一部の電気が使えない | 電気の使い過ぎか漏電、(欠相) | 家電の使用を控えてもう一度ブレーカーを復旧しましょう。 それでも落ちる、頻繫に落ちるようであればブレーカー調査を電気修理業者に依頼しましょう。 |

| 部屋中の電気が使えない | 電気の使い過ぎかショート、漏電、(欠相) | こちらから落ちているブレーカーに応じた対処方法をご参照ください。 漏電が疑われる場合は早急にブレーカー調査を電気修理業者に依頼しましょう。 |

通電していない

壁コンセントから電気が来ていない場合、その部屋の電灯がつくのであれば「電源線と壁コンセントの接続不良」の可能性があり、電灯がつかなければ「分電盤のブレーカー」などの大元部分に原因があるかもしれません。

電源線と壁コンセントの接続不良は、配線がコンセントにたどり着く前にどこかで断線していることが考えられます。地震による影響やネズミにかじられるといったことが断線に繋がることもあるようです。

また、ブレーカーが落ちているなどの現象がみられる場合は、「使用電力の容量オーバー」「漏電」「ブレーカーの故障」などが考えられます。ブレーカーが故障している場合、感電の危険性がありますので触るのは避けましょう。

コンセントから外の部分は個人でも修理したり交換したりすることは可能ですが、コンセントより内側部分の修理、本体の交換などは資格を持った人でなければ出来ませんので、専門の業者に任せることをおすすめします。

漏電についてはこちらで詳しく解説しているので併せてご参照ください。

焦げた、火花が散った

コンセントの差込口から火花が散ったり、焦げたりする原因は、「電化製品をONの状態でコンセントに差し込んだ」「恐る恐る、ゆっくりと挿した」「抜けかかっている状態だった」「異物が付着していた」などが考えられます。

先に挙げたような「たこ足配線」や「トラッキング現象」、「劣化」なども原因となりますが、原因が何であったにしても、そのまま放置するのはおすすめできません。焦げたコンセントは熱が移りやすいため、発火を誘発してしまう可能性があるのです。

感電する可能性があるので、個人でコンセントを外したり修理をしたりするのは避けてください。必ず専門の業者に見せて修理してもらいましょう。

抜けてしまう、グラグラする

コンセントもコンセント内部も年数がたつと劣化します。

プラグを差し込んでも、しっかりとはまらず緩みがあるコンセントは、コンセント内部の刃受け金具の劣化が考えられます。その状態で使い続けていれば「発熱」の原因となり、コンセントの故障だけにとどまらず、電気ショートやトラッキング現象を誘発する可能性も高くなるのです。

この場合、コンセント本体の交換が必要となりますので、心当たりがある方は直ちに使用を控えて、資格を持った専門業者にコンセントの交換の相談をしてみると良いでしょう。

カバーが割れている、取れている

ひび割れのイメージ

コンセントのカバーがひび割れていたり、カバーごと取れてしまったりすることがあります。主な原因は、劣化によるものや、コード(配線)に足を引っかけて斜めに勢いよく外れたなどが多いです。

カバーが損傷したり取れたりしてそのままにしておくと、コンセントの裏側の導線に異物が接触して電気ショートする危険性があります。発熱から発火、火災へと繋がる可能性もありますので新しいカバーを取り付けることをおすすめします。

コンセントカバーは資格がない個人でも交換可能です。ホームセンターなどで気軽に購入することができますので、劣化などに気が付いたら早めに交換しておくと良いでしょう。ただ、簡単とは言え、製品や道具の扱い方や交換の仕方によっては、感電する可能性も0ではありません。

不安な方は一人で行わずに、知識がある人や電気工事士の資格を持った人に相談、依頼すると良いですね。

コンセントを交換するタイミング

コンセントの不具合や故障はもちろん、10年以上経過したコンセントも点検や交換の対象となります。こちらでは、どんなタイミングでコンセントの交換をすべきかご紹介します。

コンセントカバーの変色や変形に気づいた時

カバーの変色や変形、劣化が見られるときは、経年劣化の可能性や発熱による変色と変形の可能性があります。カバーを交換すれば済むと思いがちですが、内部の発熱によるものかもしれませんので注意が必要。内部に問題がないか、電気工事士の資格を持った人にチェックしてもらっておくと安心です。

電気プラグの差込口が緩くて抜けやすい

電源プラグを差し込んでも、手ごたえや抵抗がなく緩くなっているのは、コンセント内部にあるプラグの刃を挟む金具が、劣化しているか破損している可能性があります。緩くなった隙間に埃などの異物が混入すると、火花が散るなど電気ショートの原因になりますので、本体の交換をおすすめします。

コンセントが熱を帯びる

コンセントに異常な熱が感じられる場合は、まず、定格容量をオーバーしていないかどうかを確認しましょう。一般的なコンセントの容量は15アンペアです。それに近い、それ以上の電化製品を使っている場合は、電源プラグを抜いて負荷を取り除いてください。

15アンペアに満たなくても熱くなると言う場合は、本体内部に異常が起きているサインです。接触不良や劣化、配線の断線、さび、など原因は様々ですが、危険なサインですので迷わず使用をやめ、専門業者に相談してください。

おおよそ10年経過している

コンセントやスイッチなどの取り換え時期の目安は10年と言われています。環境によっては経年劣化とともに傷みを生じている場合もありますので、早めの点検と交換をおすすめします。

電源プラグの抜き差し頻度が多いコンセント、容量ぎりぎりまで使いがちなコンセント、湿気や油気が多い部屋で使用しているコンセント、高温になりやすい場所で使用しているコンセントなどは、コンセント本体が傷みやすい環境です。定期的に点検しておきましょう。

故障したら必ず修理をしましょう

故障したコンセントの修理や交換をせずに、そのままにしている方もいらっしゃるかと思います。使わなければ問題ないと考えがちですが、本当にそれで良いのでしょうか?

通電していないコンセント、火花が散る、カバーが焦げて変色、損傷しているなど、コンセントの故障や不良は様々ですが、それぞれの症状には必ず原因があります。経年劣化による接続不良からくるもの、埃や異物が入り込んでいるなどの、「漏電」や「発熱」、「発火」を誘発しかねない危険な原因かもしれません。

家族の誰かが誤って電気プラグを差し込み、感電や火傷をしてしまう可能性もありますし、火災のきっかけともなり得ます。何事も危険因子は無い方が良いに決まっていますね。放置せずに、早期の修理をおすすめします。

賃貸でコンセントが故障した場合どうすれば良いか

賃貸でコンセントが故障してしまった場合の対処方法は、早急に大家さんか賃貸物件の管理会社に連絡しましょう。

理由としては、コンセントの故障の原因が初期不良である可能性があるからです。

コンセントの初期不良が原因であれば、賃貸物件の契約書によっては大家さんが修理費用を支払ってくれる場合があるので無断で修理や交換をせず、相談することが大切です。

自分でコンセントの工事や増設をする場合も配線を伴う作業になるため資格が必要です。安全にコンセント工事を行うなら専門業者にお願いしましょう。コンセントの工事や増設を考えている方はこちらで詳細をご確認ください。

破損したプラグを使い続ける危険性

家庭内で使用する電気機器のプラグが破損している状態では、そのまま使い続けることは非常に危険です。軽度な断線であればテープで補強することで一時的に使用できることもありますが、そのような修理は重大な事故のリスクを高めます。

見た目には小さい損傷でも、内部での断線や接触不良が起こりやすく、火災の危険性が増します。破損したプラグを放置することは、予期せぬトラブルを引き起こす可能性が高いため、適切な修理や交換を行うことが重要です。

小さな断線が火災になる場合も

断線は破損したプラグで最もよく見られます。プラグ内部で電線が断線している場合、断線箇所が少し熱を発し、周りの被覆を焼くことがあります。これにより、銅線が接触しショートしやすくなります。

特に掃除機や電子レンジなど消費電力の高い製品では、火花が飛び火災の原因となることがあります。見た目には正常に見えても、内部で断線が進行している可能性があるため、早急に修理や交換が必要です。家庭内の電気系統や家電を安全に使用するためには、定期的な点検と適切なメンテナンスが重要です。

コンセントプラグ故障の事例

コンセントプラグは家電製品のコードの先にありコンセントに差し込む部分の端子のことです。家電にはプラグが付いており、家電本体は故障していなくても、プラグが故障してしまうと電化製品を使えない状態になってしまいます。

高額なものはすぐに買い替えるというわけにはいきませんよね。プラグが故障した時は、プロの電気屋さんに依頼すれば修理してもらえますので、買い替える予定がない人はあきらめずに修理を依頼するようにしましょう。

ここでは、コンセントプラグ故障の事例をご紹介します。

コンセントが通電していない

プラグや挿し込み口のトラブルとして、電気が通ってない状態になってしまうことがよくあります。そんな場合には、コンセントにプラグを挿し込んでも電化製品を使うことができない状態になります。原因として接続部の不具合が考えられるのですが、実際には自分で判断することが難しいでしょう。

「昨日まで普段通りに使えていたのに…」ということで、家電の故障を考える人が多いのですが、まずは一度カバーや挿し込み口を取り外して調査する必要があります。内部を確認すれば、内部の故障かプラグの不具合で通電しないのかを判断することができます。業者の方にお願いして状態を調べてもらうようにしましょう。

プラグの不具合の場合にはプラグの交換で普段通りに使うことができるようになるので、家電の買い替えの必要はありません。自分で見極めるのは難しいと感じる人は、電気屋さんなどに相談してみみるのがおすすめです。

コンセントの奥までプラグを挿し込めない

プラグを挿し込んでも奥まで挿し込むことができない場合もあります。その原因として、挿し込み口に異物が入ってしまっていることが考えられます。

異物を取り除くことで解決できますが、内部に異物が入っている場合には内部が破損してしまっている可能性もあります。対処する方法としては、新しい本体への交換が有効ですが、配線を伴う工事を行う必要がありますので自分で交換するのは避けましょう。プロに依頼すれば安心して解決できます。

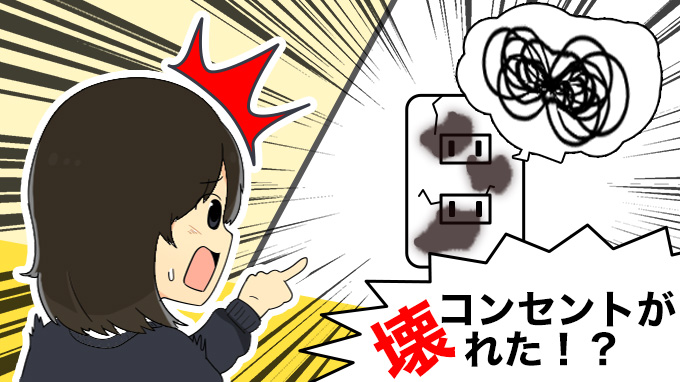

コンセントが破損している

挿し込み口の周辺が破損してしまい、プラグを差すことができない状態になってしまうトラブルもあります。原因としては、挿し込み部分が溶けてしまっているか、何かが接触してしまっていることが挙げられます。交換することで元のように使える状態にできますが、自分で行うと危険を伴う場合もあるので、DIYでのコンセント修理や交換は避ける必要があります。電気屋さんやプロの業者に依頼して状態をしっかりと確認してもらうようにしましょう。

コンセントが焦げている

コンセントの挿し込み口が焦げているというトラブルはよくあります。その原因として、タコ足配線を活用することなどが挙げられます。コンセントに焦げたり溶けたりしてしまった部分があると危険なので、すぐにでも専門業者に依頼して交換や修理を行ってもらいましょう。

どの家庭でもたこ足配線を使うと思いますが、たこ足配線を使う場合には、挿し込み口の確認を定期的に行い、正しい方法で使っていく必要があります。ただし、自分で判断するのではなく、専門知識がある人に状況を見てもらうことが大切です。

コンセントの発火の事例とは?

コンセント起因で発生するコンセント火災は、大きく3つに分けられます。ここでは、それぞれの火災の原因について詳しくご説明します。

トラッキング火災

壁のコンセントに家電製品の電源プラグを長期間差しっぱなしにしている人は多いといいます。しかし、これはトラッキング現象の原因となり大変危険です。

コンセントと電源プラグの間にホコリが蓄積し、そこに空気中の湿気が加わることで電気を通しやすい状態になります。すると、火花放電を繰り返す形となり、通電が続くことで熱をもち、ショートを起こしてしまいます。

コンセントの近くに燃えやすいものがあると、引火して火災が発生する恐れがあります。

たこ足配線火災

使用する家電製品の数が多いと、たこ足配線になりやすいです。たこ足配線とは、1つのコンセントに電源タップを差して複数の電源プラグを差し込むことをいいます。電源コードがたこの足のように見えることからこう呼ばれています。

1つのコンセントには一度に使用できる電力の許容量があります。たこ足配線は電気の使い過ぎの原因となり、電力の許容量を超えたコンセントは過熱し、出火のリスクが高まります。

配線コード火災

経年劣化などで傷ができた、あるいは絶縁性が低下した配線コードを使用していると、ショートして発熱し、火災に繋がる可能性があります。

配線コード自体には異常がなくとも、結束バンドで束ねたり重い物を載せたりすると、一部分に負担がかかり、配線コード火災の原因になるため注意が必要です。

100Vコンセントの修理交換事例

100Vコンセントの修理交換事例

ほとんどの家庭では、日常の生活の中で使っているコンセントは100Vコンセントです。コンセントにも寿命があるため、長年使うことにより故障したり電気を通さなくなったりすることがあります。

しかし、実際には100Vコンセントはどのような時に修理や交換が必要になるのか把握していない人も多いと思います。安全な状態使っていくためには、修理交換が実用になる場面を知っておくべきでしょう。

ここでは、100Vコンセントの修理交換事例(お客様の声)をご紹介します。

コンセントの増設

今の時代は、各部屋にコンセントも用意されており様々な家電が使えると思いますが、ガレージなどに関してはコンセントを設置していないことがあります。今回、機材をガレージで使用したいと思ったのがきっかけで、100Vのコンセントを増設してほしいと業者の方に依頼しました。最初からガレージにコンセントをつけておけばよかったのですが、当初は必要ないと考えていました。

現地に来た作業員の方が確認作業を行い、増設が可能ということで作業してもらいました。増設を依頼した際にスムーズに取り付けてもらい、今は問題なく機材を使えているのでとても満足しています。

エアコン用のコンセント

今まで子供の部屋にはエアコンがなく、エアコン用のコンセントもなかったのですが、子供が一人で寝るようになりエアコンが必要になったため、エアコン用のコンセントの増設を業者に依頼しました。100Vコンセントで使うことができるエアコンだったので100Vコンセントを増設していただき、専用のブレーカーも設置を依頼しました。

大掛かりな工事が必要だと思っていて、少しためらった部分もあったのですが、コンセントの設置もブレーカーの設置も思っている以上に作業が早く、業者の方に感謝しています。

コンセントの取り外し

エアコン用のコンセントを自分で取り外していたのですが、作業を行っていると感電してしまい業者の方にお願いしました。業者の方がすぐに駆け付けてくれて、安全に取り外しを行ってくれました。その後、安全用のプレートなども設置してもらい、感電リスクを無くしてくれて安心できました。

最近では、自分でも簡単にできるという製品が多いためチャレンジしてみようと思ったのですが、突然手がしびれてびっくりしました。最初から専門の方に依頼するべきだと実感しました。これからはきちんと業者にお願いしていこうと思っています。

コンセントの交換

交換された100Vコンセント

飲食店を経営しているのですが、店内で使用している200Vのコンセントを100Vに交換したいと思い業者に依頼しました。すぐに現場に駆けつけてくれて新しい100Vコンセントに交換していただきました。取り外しや付け替え作業もスムーズでしたので、お店を開ける時間に間に合ってよかったと思っています。

200Vコンセントの修理交換事例

200Vコンセントの修理交換事例

家電のコンセントはどれも同じだと思っている人もいるかもしれませんが、実は違いがあります。大型家電を使う際には、一般的な100Vではなく200Vのコンセントが必要なのです。昔は100Vで使用することができる家電が多かったのですが、今の時代は200Vコンセントが必要となる家電が増えています。エアコンや電子レンジ、IHクッキングヒーターなどが代表的です。

ここでは、200Vコンセントの修理交換事例(お客様の声)をご紹介します。

コンセントの交換

200Vコンセントの取り付け

最近新しいエアコンを購入したのですが、200Vのコンセントが必要ということに後で気づきました。そこで、業者に依頼して200Vコンセントの取り付けをお願いすることにしました。今まで子供部屋はエアコンのコンセントがない状態だったのですが、部屋で寝るようになり「やっぱりエアコンがほしい」と言われて慌てていたところ、作業員の方が急いで調査に駆けつけてくれて助かりました。

作業員の方からの説明で専用のブレーカーがあるということがわかり、単独回路で使用することができると仰っていただきました。すぐにコンセントの部材を用意していただき、交換作業を行ってもらいました。無事に子供部屋でエアコンを使えるようになり、快適に過ごせるようになったので感謝しています。

コンセントの増設

病院を経営しているのですが、診療室で使用するための新しいコンセントを増やすことに決めました。増設したコンセントは200Vコンセントです。

さっそく業者に電話をし、病院が休みの日に工事を行ってほしいということを伝えると、その日に現場の確認をしに来てくれました。工事が可能かどうかを調べて必要な部材を用意し、すぐに増設工事を行ってくれたので、思ったよりも早くコンセントを使えるようになり嬉しく思っています。

飲食店のコンセント

飲食店を経営しているのですが、業務用の冷蔵庫を新しく購入することになり、200Vコンセントを増設する必要が出てきたので専門業者に連絡しました。業務用冷蔵庫は新しく購入するものだけでなく複数あるため、新しいコンセントの設置が必要なった次第です。

3相型のものを希望したのですが、すぐに部材を用意してくれて増設工事を行ってくれました。新しい業務用の冷蔵庫が届く前に工事をしてもらえたので、大助かりです。工事自体もしっかりしていたので、安心して使っていけます。本当に感謝の言葉しかありません。

コンセントを塞ぐ作業

自宅に使用していないコンセントがあり、ホコリが入ってしまうなどの危険があるので状態を確認が必要と感じていました。しかし、自分では確認することができないので、安全に使うために業者の方に依頼しました。

現場に駆けつけてくれた作業員の方は慣れた様子で調査をしてくれました。断線工事は必要なく、プレートでコンセントがあった場所を塞いでもらいました。長い間使っていない状態だったのでいろいろと不安がありましたが、これで心配がなくなりました。

コンセントプラグの修理や交換方法

家庭での電気トラブルは突然発生することが多いですが、その中でもコンセントプラグの故障は比較的簡単に自分で修理できます。ここでは、コンセントプラグの修理や交換方法について具体的に説明します。

故障内容がプラグの根元の断線であれば、部品の交換で改善します。電気工事士の資格がなくても問題ないので、自分で作業できます。必要な準備や手順を徹底的に解説するので、初心者の方でも安心して取り組めます。これから具体的な修理方法についてご紹介します。

プラグの種類を確認

最初に行うべきは、修理または交換するプラグの種類を確認することです。プラグには主に二極プラグ、三極プラグ、L型プラグがあります。

電化製品のプラグにはさまざまな形状があり、アイロンやコタツには袋打ちコード、エアコンにはL形プラグ、業務用掃除機にはキャブタイヤ、一般的な家電には平行コードが使われます。扱う家電や機器のプラグの種類を確認し、それに対応した交換用プラグを用意しましょう。

交換方法はどの形状でもほとんど同じですが、今回は最も普及している平行コードの交換方法についてご紹介します。

必要な道具を揃える

作業に必要なアイテムは以下の3点です。まず、新品の交換用プラグを用意しましょう。次に、ハサミまたはニッパーを用意してください。さらに、プラスドライバーも必要です。

これらの基本アイテムに加え、コードの強度を高めたい場合は圧着端子と電工ペンチが追加で必要です。圧着端子を正確に圧着するためには適切な圧着ペンチが不可欠です。これらのアイテムを揃えることでコンセントのプラグ修理が安全かつ効率よく行えます。

アイテムが全て揃っていることで作業の安全性が向上し、電波トラブルを避けることができます。

コンセントプラグの付け根を切断する

まず、既存のコンセントプラグの根元を切断します。この際、電源が入っていないことを必ず確認してください。安全のために電源を切った状態で作業を進めます。断線が起こりやすい箇所は、銅線に負荷がかかるプラグの根元が大半です。したがって、根元から家電にかけて10cm先を切断しましょう。この工程では、ニッパーまたははさみを使用します。

被覆を2つにする

次に、外側の被覆を剥がして内部の2つのコードを分けます。約5センチほど被覆を剥がすと、2本の銅線が見えてきます。この作業はワイヤーストリッパーを使用するとスムーズです。コードを切ると、2本の銅線がくっついた状態で出てくるので、ハサミかニッパーで分離します。その際、1本の長さが6センチ程度になるように調整してください。

被膜を切って中の銅線をだす

さらに、内部の銅線を剥き出すために、各コードの被膜を少し剥がします。まず、新しいプラグに電流を流す準備として、ハサミかニッパーを使って被膜の表面に切り込みを入れます。

この際、中の銅線を傷つけないように慎重に作業を進め、被膜を剥くようにして取り除きます。適切な長さ(約1センチ)の被膜を剥がすことで、導線が見えるようにしてください。もし少しでも銅線を傷つけた場合、その部分は切断し、無傷の部分からやり直すことが重要です。

剝きだす際の注意事項

銅線を剥く際には、誤って銅線を切らないように注意が必要です。過剰な力を入れると銅線が切れたり傷ついたりする可能性があるため、慎重に作業を進めましょう。剥く長さにも注意が必要です。2本の銅線を出しすぎると、接触してショートする危険があります。

このあと交換用プラグにぴったりと巻き付けるためには、剥く長さは6cm程度がベストです。圧着端子を使用する場合は、剥く長さを2cm程度に調整することを推奨します。これにより、端子との接続が確実に行えます。繰り返しになりますが、適切な調整が作業の安全性と効率性を確保します。

銅線をプラグに巻く

最後に、剝き出しの銅線を新しいコンセントプラグに巻き付けます。交換用プラグの蓋をドライバーで開けると、2本の刃の根元に銅線を結びつけるネジが格納されています。ここで、各銅線をねじって束にし、刃の根元のネジに時計回りで巻き付けます。

そして、ドライバーでネジをしっかりと固定すれば完成です。銅線が抜けないようにしっかりと固定するのがポイントです。これにより通電が確実に行われるようになります。

圧着端子を使用したケース

圧着端子を使用すると、銅線とプラグの接続が頑丈になり、電気的な接続の安定性が大幅に向上します。特に負担がかかりやすい掃除機のコードなどでは、圧着端子を使用するのがおすすめです。まず、束にした電線の先に圧着端子をはめ込み、電工ペンチで圧着します。

その後、端子をプラグの刃のネジに固定すれば完成です。この作業は難しくありませんが、圧着工具や部品をそろえる手間がかかるので、面倒だと感じる方は圧着端子なしでも問題ありません。あとは、作業を行う際は、工具をしっかりと使い圧着されたことを確認しましょう。

コンセントプラグを交換する時の注意点

家庭の電気系統や家電に関心がある皆さんにとって、コンセントプラグの交換は避けては通れない重要な作業です。しかし、適切な手順や注意点を守らないと、安全面で問題が発生することもあります。ここでは、特に気をつけるべき四つの注意点について解説します。

まず、電源を必ず切ることは基本です。次に、正しい工具を使用しましょう。適切な工具を使用することで、作業中の事故を防ぎます。第三に、新しいプラグを選ぶ際は、対応する電圧と電流を確認してください。最後に、交換後には再度電源を入れて確認作業を行い、安全が確保されていることを確認しましょう。

これらの注意点を守ることで、安全かつ効率的にコンセントプラグの交換が行えます。

銅線を切らないように注意する

電線の先端にある銅線は非常に繊細で、切断や損傷が発生すると電気の流れに問題が生じます。特に電気コードのビニールをワイヤーストリッパーで剥ぐ時に、誤って銅線を切らないように注意が必要です。

一本でも銅線を切ったり傷つけたりすると、安全に流れる電流の許容量を超えてしまい、電気コードやコンセントプラグが発熱して危険です。ペンチやカッターを使用する際にも、切れ目の部分をよく見て慎重に作業しましょう。銅線を必要以上に切り詰めると、装着時に不具合が起こる可能性が高まります。

コンセント内で銅線が触れ合わないように注意する

交換時に特に重要なのは安全確保です。コンセントプラグ内の2本の銅線が触れ合わないようにしましょう。銅線が接触すると短絡が発生し、火災の原因になることもあります。

絶縁テープやキャップを利用して、確実に銅線同士の接触を避ける工夫が必要です。また、コンセントを差した瞬間に火花が出てブレーカーが落ちることもあるため、注意が必要です。さらに、十分なスペースを保つことも大切です。

銅線はネジで固定する

銅線の固定は電気供給の安定性にとって非常に重要です。下記の方法で作業を慎重に行いましょう。まず、銅線をネジに巻きつける際、ゆるみがないようにしっかりと固定します。ネジで銅線を押さえつけることで、コードを引っ張っても抜けないようにします。

特に、カバーから銅線が出たままコンセントプラグを差し込むと、火花が散って火災や火傷の危険があります。配線作業後には必ず再確認を行い、ゆるみがないことを確認しましょう。また、適切な工具を使用し、正しいトルクでネジを締めることが重要です。この対処方法と解説は記事内で詳しく説明しています。

メーカーの保証を受けられなくなるので注意

自分でコンセントプラグを交換すると、作業が成功しても失敗しても、メーカー保証を受けられなくなる場合があります。家電や住宅機器の保証書には、正規の修理業者や技術者以外による修理は保証対象外と明記されています。

特に交換が原因で電化製品に損害が発生した場合は注意が必要です。自己修理を行う前に保証内容を確認し、必要に応じてメーカーに問い合わせることをおすすめします。

まとめ

コンセント不良や故障のイメージ

コンセントの故障だけで済めばよいですが、最悪な場合は火災に繋がってしまう可能性もありますので、放置せずに原因を突き止め修理や交換を行いましょう。

コンセントカバーの交換は個人でも出来ますが、コンセント内部の配線やコンセント本体の修理交換は「電気工事士」の資格を持った人しか行うことができません。コンセントカバーの交換も感電などの可能性はゼロではありませんので、出来るだけ専門の業者や知識のある資格所有者に相談した方が無難です。

『DENKI110』では、皆さまからコンセント修理や交換などのご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。

100Vだけでなく200Vのコンセントにも対応しております。まずはご相談ください!

参考サイト:DENKI110(電気工事)

※ページ内に記載されている金額は一例です。対応業者や対応箇所の状況によって実際の金額が異なる場合があります。

DENKI110では電気工事や修理だけでなく、生活をする上での電気に関するお役立ち情報を発信しています。