【2024年度】門灯を交換する方法!DIYは自分でできるの?

住宅街の玄関先でよく見かける門灯、天井と壁の色に合わせてベースを白か黒に交換したいなどと思ったことはありませんか?この記事では、門灯を自分で交換する方法について詳しく解説します。門灯の交換を業者や会社に委託すると相場は16,000~45,000円ですが、自分で交換する場合は門灯の本体代とLED電球代を含めて20,000~75,000円ほどかかります。また、門灯は外で使用されるため、家の中の照明よりも故障しやすい傾向があります。参考までに、門灯の取付方法や注意点についてもご紹介します。お宅の玄関灯をクラシカルナチュラルなAkarinaやAstroのオーデリック製品に変えてみませんか?具体的な手順や必要な道具、特徴について、順を追って説明していきます。DIY初心者でも安心して挑戦できますので、是非ともご参照ください。

住宅街などの玄関先でよく見かける門灯ですが、設置は自分でやってみたいという方は多いとおもいます。

そこで、当記事では門灯を設置する場合や故障してしまった場合に門灯を自分で交換できるかどうかについて解説していきます。

門灯とは、どのようなライトなの?

門灯は門柱を設置する際の照明設備です。電球や蛍光灯が一般的に使用されますが、最近では長寿命で省エネ、交換が簡単なLEDライトが人気です。

また、最新製品の門灯には人や車などの動くものが近づくと自動的に点灯するセンサーが付いています。

そのため、常時点灯する必要がなく、電気代の節約が可能として日々のランニングコスト削減や玄関周囲のイメージの変化、防犯対策の一部としても重要な役割を担っています。

門灯の設置や交換は自分でできるの?

門灯のトラブルは突然訪れるケースが多くあります。

門灯の交換が必要なケースとしては、真夜中にライトがつかない、電球がちらつくなどです。外壁などが暗い場合は安全性が低下して転倒などの事故につながる可能性もあったり、様々な問題に頭を悩ませることになるでしょう。

結論を申し上げますと門灯は自分で交換することができます。

自分で門灯を交換する場合は、ホームセンターで必要な道具や電球を手に入れる必要がありますが、工事の費用を抑えることができたり、DIYの達成感を得たりなどのメリットがあります。

一方で業者に頼む場合は、費用がかかりますが、専門知識と経験が豊富にあり、安全に作業を進められるというメリットもあります。

トラブルの状況や自分の技術力、費用を考慮して最適な方法を選ぶようにしましょう。

門灯が故障する原因と自分でできる修理方法

門灯が故障する原因としては、電球の寿命以外にも、配線やスイッチが経年劣化によって故障するからであると考えられています。

内部部品が寿命・故障している

最近はLEDを使った照明も増えてきているものの、蛍光灯を使用しているものも多く見かけます。

蛍光灯タイプの場合、蛍光ランプだけでなく点灯管(グロー管)と呼ばれる着火スイッチのような部品が使われます。

蛍光ランプが寿命を迎えることで点かなくなる場合もあれば、点灯管が寿命を迎えたり故障したりすることで点灯しなくなることもあるでしょう。

センサーが反応しない(センサーの故障)

先にも書いたように、門灯は玄関先の門に取り付けられている照明器具。

名前のとおり、玄関付近で利用されることもあり、防犯の役割も兼ねています。

なので、節電のために人が通った時に点灯するように、人感センサーをつけている人も多くいらっしゃるようです。

センサーが付いていると、人が通ったタイミングで点灯し、人が通り過ぎると消灯します。

普段は点灯しないので便利な機能ですが、センサーが反応しないと点灯しないという弱点も。

センサーが反応しない場合は、配線などの工事をしなければならない場合も多いようです。

水が入り、漏電したことで故障

門灯は、玄関先で使用される照明器具です。

そのため、常に屋外にあり、雨にさらされる危険性も。

門灯そのものは周囲をカバーで覆っているので、できるだけ水が侵入しないように工夫されてはいます。

それでも、内部に雨水が入る可能性はゼロとはいえません。

万が一、内部に雨水が入ってしまったら、漏電を起こしてしまう場合もあり、注意が必要です。

漏電についてはこちらで詳しく解説しているので併せてご参照ください。

配線に異常がある(配線のショートなど)

「電気が点かない」場合、蛍光ランプや点灯管が寿命を迎えているという他にも、雨水による電球や照明器具の漏電が疑われますが、他にも疑われる要因があります。

それは、配線のショート、もしくは何らかの原因で配線が壊れてしまったという点です。

その場合も、自分では工事できないので注意しましょう。

門灯の修理・交換について

門灯が故障する原因については、上記のようなことが考えられます。

また、その原因によっても、対応方法も異なるのが現状です。

ここでは、それぞれの場合に取ることができる方法について書いていきましょう。

グロー管・蛍光灯の寿命であれば、交換すれば点くようになる

数ある故障の原因の中で、もっとも対処が簡単なのが内部部品の寿命・故障です。

特に蛍光灯が使用されているタイプであれば規格に合致した蛍光灯を、着火スイッチの役割を果たす点灯管(グロー管)が寿命・故障しているのであれば、点灯管(グロー管)を購入して交換すれば、再び点灯するようになります。

これは、現在多くなっているLEDタイプのものでも同様で、LED灯を交換すれば点灯するようになる可能性があるので、是非試してみてください。

また、電球の寿命が来てしまっている場合もあります。門灯の内部は電気を付けるための電球があります。その電気が付かない理由が電球自体の寿命の場合は、自分で電球を変えることで直ることがあります。電球を交換する際は、自分が実際に使用している電球と同じ製品を使用するようにしましょう。

ただし、これらの部品を交換しても点灯しないのであれば、外の原因が考えられるでしょう。

交換してもつかないようであれば、ここをチェック!

蛍光灯やLED灯を交換してもつかないのであれば、他の原因で故障していることが考えられます。

例えば、人感センサーがついている門灯で、センサーが反応しないというケース。

その他にも、門灯の内部に雨水が入ったことによる漏電、何らかの理由で配線がショートしたり、配線が壊れてしまったということも考えられるかもしれません。

ただし、こういった故障については、実際にはテスターという機械がないと判断が難しいので、あくまでも疑いがある程度で考えておいたほうがいいでしょう。

基本的には、電気工事士の有資格者にチェックしてもらったほうがいい

門灯の故障であれば、下記のような原因が考えられます。

・センサーそのものの故障

・雨水などの侵入による漏電

・配線がおかしくなっている(配線のトラブル)

こういったトラブルの場合、まずはどこで通電しなくなっているのかをチェックすることから始めなければなりません。

その後、配線工事が必要ということになれば、配線の工事を行いますし、雨水などの侵入による故障で交換が必要ということになれば、照明器具そのものの交換を行うこともあるでしょう。

いずれにしても、漏電しているのであれば、漏電を直すための工事も必要になるので、電気工事に対する知識のない素人では工事はできません。

電気に関する工事を行うためには「電気工事士」という資格が必要で、その資格のない人が工事を行った場合は、罰金刑が科される場合もあります。

何より、感電や怪我のリスクも考えられるので、点灯管や電灯の交換を行った後でチェックして点灯しないのであれば、その時点で「電気工事士」の有資格者か業者に確認してもらったほうがいいでしょう。

門灯の交換は一定の知識とDIY用の道具があれば、自分で修理することが可能です。

ただし、自分で修理できる自信がない方や、電気工事に不慣れな方は、安全を考慮してプロの専門家に依頼することをお勧めします。

さらに蛍光灯の門灯の場合は、カバーを外したり、電球を交換したりする必要があります。

門灯の交換に使用する道具は以下になります。

| 脚立 | スパナ | プラスドライバー | ペンチ |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

- 脚立

- スパナ

- プラスドライバー

- ハンマー

- ペンチ

- 穴開け用のネジ

具体的には、閉じられたカバーはライトの正面で見えない固定用のネジを見つけ、それを緩めることで開けることができます。電球の交換は、ライトのソケットから壊れた電球を取り出し、新しい電球を取り付けるだけで交換が完了します。

門灯自体の交換は自分で簡単に行うことができてしまいますが、注意点がいくつかございますので記載していきます。

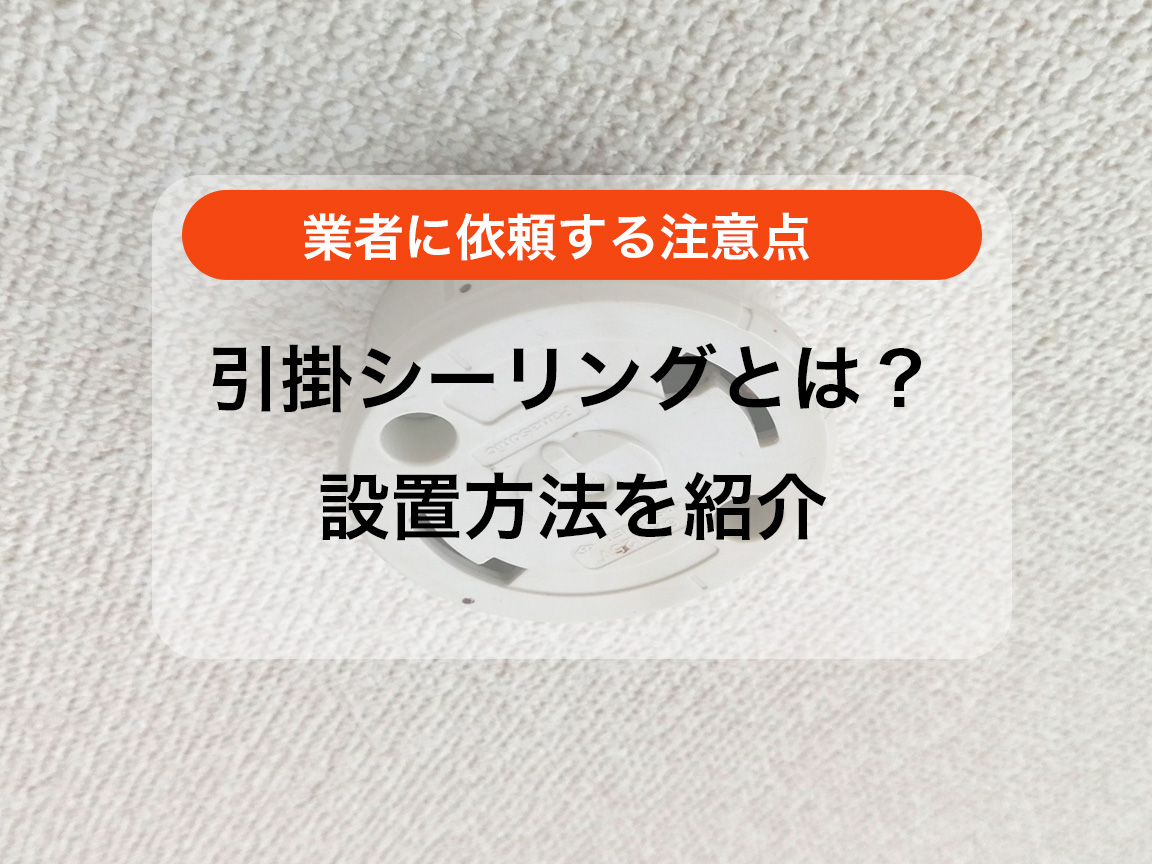

穴の位置は、どのメーカーでも基本的には同じ

門灯は、ネジ穴の位置が規格で決まっているので、メーカーに関係なくスイッチやコンセントが固定が可能です。

玄関照明の固定方法は、大きく分けて二通りあります。

・壁面に直接ビス止め(木ビズもしくはコンクリートビス)

・埋め込みスイッチボックスにビス止め

一般的には、小型であれば壁面に直接ビス止めが、大型であれば埋め込みスイッチボックスにビス止めが選ばれるようです。

ちなみに、「埋め込みスイッチボックス」とは、一般家庭の壁面にスイッチやコンセントを取り付ける際、あらかじめ壁内に埋め込んでおく規格寸法のボックスのことをいいます。

規格が決まっているため、どこのメーカーのものでもスイッチやコンセントが固定できるので便利ですね。

古くなった門灯の撤去方法は?

古い門灯の取り外し方の手順は、下記のとおりです。

・カバーを外す

・固定ビスを外す

・電線を外す

まず、カバー類を外したら、固定ビスが見えます。

固定ビスが見えたら、その固定ビスを外してください。

その後、電線を外します。

この電線を取り外す時は、必ずスイッチをオフにして、できればブレーカーも落とした状態で作業するようにしてください。

そうしないと、感電するリスクがあります。

この電線というのは何かというど、「VVFケーブル」という2芯線で、照明器具の接続端子に刺さっています。

当然ながら、力任せに引っ張っても抜けません。

では、どうやって外すのかというと、抜け止めの解除穴がそれぞれ開いているので、そこに小型のマイナスドライバーを差し込んで、銅板を開いて抜いてください。

壁からぶら下がった状態での作業なので、少々コツは必要ですが、絶対に力任せに抜かないようにしましょう。

電線を抜けば、完全に器具を壁から外すことができます。

新しい門灯の取り付け方法は?

取り付け方法は、外した際とは逆の手順です。

・取付台座をビス止めする

・電線を端子に刺す

・カバー(本体)をベースに取り付ける

この中で一番難しいのは、電線の取り付けでしょう。

基本的には、端子台に刺すだけですが、こういった作業は電気工事士の有資格者による作業になるので、ここでミスしてショートしても自己責任です。

ショートさせないように気をつけてください。

取り付ける際には、必ずスイッチがオフになっているか、できればブレーカーが落ちているかも確認してからにしましょう。

失敗しない門灯の選び方

門灯は、基本的に玄関先の門で使う照明器具です。

そのため、どのような用途の照明器具を選ぶかというのが失敗しないうえで大変重要になります。

例えば、「普段は真っ暗でも、人が通った時に反応して点灯すればいい」のか、「暗くなったら薄暗くてもいいから点灯していたほうがいいのか」によっても、選ぶべき器具は変わってきます。

さまざまなタイプがありますが、主には次の3つがあります。

・人感、明暗センサーつき

このタイプであれば、普段は点灯しません。

しかし、周囲が暗いときだけ人に反応して点灯します。

普段は点灯しなくていいのであれば、このタイプを使ったらいいでしょう。

・人感、明暗センサー、タイマーつき

このタイプであれば、暗くなった時点で薄暗く点灯します。

その後は、人に反応したら全灯するタイプです。

あまり明るすぎるのは困るけど、防犯上少しでも点灯していたほうがいいのであれば、このタイプをおすすめします。

・人感、明暗センサー、タイマー、常夜機能つき

このタイプは暗くなったら時点で点灯します。

タイマーがついているので、明け方まで点灯した状態を保持します。

隣家まで離れていて、周囲に街灯がないなど暗くなりやすい環境であれば、このタイプを選ぶといいでしょう。

その他、雨水などの侵入による故障のリスクを防ぎたいのであれば、防水機能がついているタイプがあるので、そういった物を選ぶようにしましょう。

オススメの門灯を紹介

門灯には、優れたデザイン性と機能性が求められています。

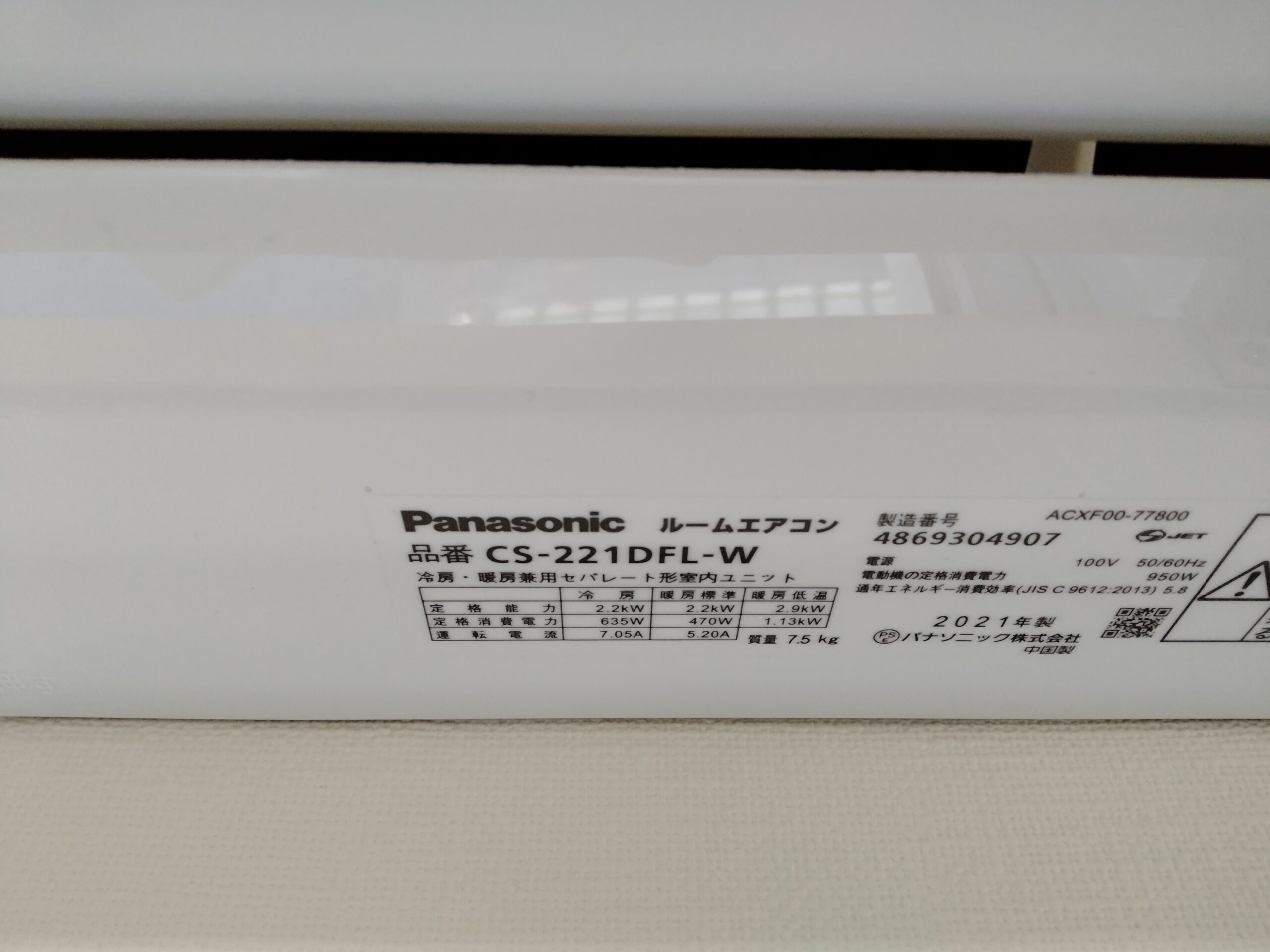

市販品の中で特にパナソニックのLED門灯の評価は高く、その耐久性と高品質が注目されています。LEDタイプは長寿命で省エネ性に優れ、修理や交換の頻度を大幅に減らすことが可能です。

パナソニックのLED門灯にはセンサー付きもあり、人が近付くと自動で点灯するなど使い勝手が良いです。ホームセンターで手軽に購入できるので、DIYが好きな方にはオススメです。

さらに、和風、洋風、モダンなど種類も豊富で、自宅のエントランスをぐっと引き立てるようなおしゃれで機能的な門灯の選択が可能です。ぜひ一度、ホームセンターでパナソニックのLED門灯をチェックしてみてください。

Panasonic|LGW56009BF

PanasonicのLGW56009BFは、防雨性に優れ、長方形でコンパクトなデザインが特徴です。LED電球を使用しており、紫外線を発しないため、長期間使用可能で虫が集まりにくいという利点があります。特に、光に集まる虫を減少させ、掃除を楽にしてくれるので、プライバシーポリシーやコンセプト、クラシカルナチュラルな雰囲気を大切にするお宅におすすめです。

この門灯は、シンプルでおしゃれなデザインが印象的で、和風でも洋風でも違和感なく馴染みます。例えば、MotoMAstroAkarinaシリーズやBestのブランドと組み合わせることで、階段やポーチ、廊下などの外観をさらに引き立てることができます。

また、FacebookやInstagram、RSSなどのSNSでシェアされることが多く、レビューサイトやガイドブログでも高評価を得ています。LED電球の採用で、光源の交換が不要であり、MBKやMotoMSELECTの製品とも相性が良いです。さらに、夜間の帰宅時に明るい光で迎えてくれるので、防犯対策としても効果的です。

間接光ミラーライト

鏡背面からほんのり照らす薄型でスタイリッシュなデザインは、ホテル、レストラン、エステ、ジムのパウダールームなどに最適です。クラシカルナチュラルベーシックモダンラグジュアリーな雰囲気を演出し、お部屋全体を上品に仕上げます。リビングや洗面所、キッチンにもぴったりで、シーリングライトやスポットライトと組み合わせて、インテリアの一部としても素敵です。

このデザインミラーはFacebookInstagramRSSで人気が高く、オンライン通販サイトでも購入可能です。ページトップに戻ると、さらに詳細な仕様や事例、取り付け方法についてのコンテンツが確認できます。

OOWOLF|ブラケットライト(壁照明)

【OOWOLF】ブラケットライト(壁照明)は、形状が10cm×10cm×10cmの直方体で、他の門灯と比較すると少し小さめのサイズですが、上下から光を出し、十分な明るさで照らしてくれるライトです。防雨性が高いため、外での使用にも問題なく、インパクトのあるデザインが魅力です。

LEDの長寿命で、約50,000時間の稼働が可能です。二個セットでの購入になるので、門灯を二個並べて取り付けたり、玄関と同じデザインにしたりと、インテリアにもオーダーメイドのような一体感を持たせることができます。シャンデリアやスタンド、スフィア、ペンダントライトなど他の照明と組み合わせると、さらにおしゃれな空間が演出できます。

このブラケットライトは、室内の階段や廊下の間接照明としても人気があり、ディングライトグリーンインテリアやリビングダイニングキッチンの空間にも最適です。FacebookやInstagram、Twitterでシェアされている画像を見ると、そのスタイリッシュなデザインに一目惚れすること間違いありません。

さらに、投稿者のレビューによると、セットでの購入は大変お得で、特に北欧風の家や和室、寝室にもよく合うと評判です。ナショナルやODELICと比較しても高性能で、コーキングや取り替えが簡単な点もポイントです。

具体的な取り付け方法や詳細な仕様については、PAGETOPに戻り、コンテンツの一覧や検討中の部分を確認してください。購入を検討する際には、最終的な仕上がりや追加金額についても注意しながら、ぜひ注文してみてはいかがでしょうか。

Panasonic|LGWJ56000Z

【Panasonic】LGWJ56000Zは、先程ご紹介したPanasonicの製品同様、防雨性が高く、長期間使用可能なLED照明です。この製品は、センサー付きで周囲の明るさに応じて自動点灯・自動消灯を行い、節電を意識した設計になっています。丸いデザインが注目を集め、角のない柔らかい印象を玄関前に作り出します。

この照明は、最新の防雨性技術が搭載されています。デザイナーズ照明としても人気があり、テーブルやフロア、デスク周りの照明としても最適です。メーカー商品紹介トップページで紹介されているように、この製品のプロセスや設置方法についても詳しく解説されています。

また、LGWJ56000Zはベトナム製で、プラグやワイヤーフレームなどの細部にもこだわりがあります。広告や店舗での展示も多く、直径や台座などの仕様についても説明されています。内側の構造はシンプルで、家族での使用や一戸建ての外灯としてもおすすめです。

さらに、この製品は水耕栽培や防犯カメラとの併用にも適しており、訪問者の読書やインターホンの照明としても利用できます。LEDの長寿命で、充電やメンテナンスも容易です。共通のサポート体制が整っており、台風や年末の大掃除など、様々なシーンで活躍します。

最後に、表札や浴室、建物全体の意識を高める照明として、LGWJ56000Zは幅広い用途に対応しています。

自分で設置するのが難しいと思ったら、即座に業者へ依頼を!

自分で設置することが難しいと判断したら、すぐに業者へ依頼しましょう。

無理して自分で作業して、配線をショートさせてしまったら、まずはその修理からしなければならなくなり、その分の費用が上乗せされることにさえなりかねません。

そうなってからでは遅いので、その点だけは必ず気をつけてください。

さて、門灯の設置を業者に依頼したら交換費用はどれだけかかるのでしょうか。

ここでは、その点について書いていきます。

本来は電気工事士の有資格者による作業が必要

Googleなどで、「門灯」、「設置」、「DIY」などのキーワードで検索すると、多くのDIYブログがヒットします。

そこに手順が詳しく書いてあるので、「自分にもできるかもしれない」と錯覚する人もいらっしゃるでしょう。

しかし、実際にはこれらの作業は電気工事士の有資格者による作業が必要なのです。

特に、電線を外す作業は本来であれば電気工事士の作業領域になるので、感電したり配線をショートさせたりしても自己責任となります。

その後で修理しようと思ったら実費を請求されますし、もしそのことを告発されたら罰金刑を科されることもあるかもしれません。

そういうリスクを考えたら、最初から電気工事士の有資格者がいる業者に依頼したほうが無難です。

業者に依頼した際の費用の目安は?

業者に依頼した場合は、作業手数料(取付・交換費用など)と商品代金がかかります。

多くの場合は、照明器具とランプが別となっているので、器具代金とランプ代金がかかることとなるでしょう。

どのタイプのものを選ぶかにもよりますが、現在はほとんどがLEDタイプになっているので、器具とランプ代を合わせて合計で6,600円~30,000円前後と考えておく必要があります。

作業手数料については、どういった作業を行うかにもよりますが、11,000円~15,000円前後はかかります。

実際の交換費用については、業者による現地見積もりによって変わってくると思いますが、だいたい16,600円~45,000円前後はかかると考えておいてください。

見積もりは複数の業者に依頼することを忘れずに

電気工事に限ったことではありませんが、工事の作業手数料というのは業者によってまちまちとなりやすい項目です。

なので、商品代金も含めた見積もりをお願いする際は、複数の業者にお願いしてみる必要があります。

相見積もりを取ることによって、業者によって競争することになるので、値引きも期待できるかもしれません。

あまりしつこく値引きを求めると、業者側に嫌われて見積もりから降りられることにもなりかねないので、程々にしておくことが肝心です。

※ページ内に記載されている金額は一例です。対応業者や対応箇所の状況によって実際の金額が異なる場合があります。

DENKI110では電気工事や修理だけでなく、生活をする上での電気に関するお役立ち情報を発信しています。