エコキュートはヤマダ電機などでもローンで買える?お得な制度もご紹介

エコキュートの種類

フルオートタイプ

- お湯はり

- 追い焚き

- 保温

- 足し湯

オートタイプ

お湯はりが自動でできるタイプです。 追い焚きや保温はできないため、お風呂の温度を上げたい時はボタンを押して足し湯をします。この時、温度の高いお湯をお風呂に加えるため、お湯の量が増えてしまいます。つまり、お風呂の状態を自分でコントロールする必要があります。 フルオートに比べて機能が減るので、価格は安くなります。給湯のみ

蛇口からお湯が出てくるタイプです。 自分で蛇口を回してお風呂にお湯を溜める必要があります。自動で止まる機能は無いので、適量になったら自分で蛇口を回してお湯を止めましょう。もちろん足し湯などもすべて手動になります。 機能がシンプルなので、価格も一番安いタイプです。エコキュートはどこで買う?

- 家電量販店

- 近所の電気屋さん

- インターネット

ヤマダ電機やエディオンなど家電量販店

電化製品と言えば、ヤマダ電機やエディオン、ケーズデンキなどの家電量販店で購入する方は多いでしょう。エコキュートも同じように購入することができ、店舗によっては実物も置いてあります。店員さんに相談しながら機種を選べますし、支払い方法もたくさんあるので安心です。 店舗によってはエコキュートを購入すると工事無料の場合もありますが、基本工事以外は別料金がかかることもあるので確認してみましょう。近所の電気屋さん

最近は少なくなりましたが、近所の電気屋さんで購入することもできます。 おそらく本体価格は高くなるでしょうが、修理などのアフターフォローが充実していたり、「できれば、今日取り付けてほしい!」など急なお願いも聞いてくれるかもしれません。 また、地元なら出張費用がかからないことも多いです。リフォーム関連業者

特殊な例として、リフォーム業者から購入することもできます。エコキュート本体と設置工事のセットで販売されることが多いです。 ただし、エコキュートのみでは割高だったり断られたりするので、自宅をリフォームする場合やオール電化に変更する場合などに一緒に注文すると良いでしょう。通販

エコキュートをローンで購入?

- 現金

- クレジットカード

- 銀行振り込み

- ローン

ローンなら初期費用を抑えられる

- 住宅ローン

- 教育ローン

- 自動車ローン

エコキュートは低金利ローン対象

ローンで購入すると金利がかかりますが、エコキュートは低金利ローンの対象になります。 購入する場所によっても内容が異なりますが、金利は最大2%程度です。また、購入するタイミングによっては無金利で販売していることもあります。 計算すると費用の総額は分かるので、購入を考えている方は家電量販店などで確認してみましょう。 意外とローンでもお得に購入できることが分かるので、高額な初期費用の問題は解決できるでしょう。エコキュート購入のお得な制度

住宅省エネリノベーション促進事業費補助金

省エネ性能の高いリノベーションを行うと、補助金が貰える制度です。 エネルギー消費量の15%以上の削減など、細かい規定がある上に書類の提出も必要で、はっきり言って素人には無理です。 交付決定通知書の到着後に契約して工事を始める必要があるので、気になる方はまず専門業者に相談しましょう。 『住宅省エネリノベーション促進事業費補助金について』住宅特定改修特別税額控除

省エネに関するリノベーションを行うと、所得税の控除を受けられる制度です。 補助金が貰えたり、割引で購入できるわけではありませんが、納める税金が減るので結果的に自分で使えるお金が増えることになります。 国税庁:『省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)』 どちらの制度も、省エネが目的のリノベーションをすることが条件になるので、エコキュートを購入するだけでは対象外です。三菱エコキュートの特徴を徹底解説!

「できればこのメーカーの商品にしたい!」と思う、お気に入りのメーカーはありますか?

電化製品のメーカーにはそれぞれ特徴があり、もちろんエコキュートの機能も違います。

今回紹介する三菱エコキュートの特徴は、主に3つあります。

「できればこのメーカーの商品にしたい!」と思う、お気に入りのメーカーはありますか?

電化製品のメーカーにはそれぞれ特徴があり、もちろんエコキュートの機能も違います。

今回紹介する三菱エコキュートの特徴は、主に3つあります。

- 清潔

- リラックス

- 時間短縮

残り湯までキレイ!キラリユキープ

お風呂に入る順番は気になっていませんか? 三菱のエコキュートなら『深紫外線LEDユニット』で菌の増殖を抑えることで、時間が経ってもきれいなお湯をキープします。もちろん、お風呂のお湯の嫌な臭いやにごりも抑制します。 そのため、お風呂の残り湯も気にすることなく洗濯に活用でき、排水溝が汚れにくくなります。湯冷め防止に潤い与えるホットあわー

入浴時に約0.01mmの『マイクロバブル』が全身を心地良く包み込んでくれる機能です。

肌がマイクロバブルに包まれることにより、お風呂から出た後も体がポカポカしています。また、肌の水分量がアップする効果があり、うるおいが続きやすくなります。

入浴剤と併用することもでき、良い香りの中でリラックスしてお風呂に入ることができるのもメリットです。その後ならぐっすり眠れそうですね。

入浴時に約0.01mmの『マイクロバブル』が全身を心地良く包み込んでくれる機能です。

肌がマイクロバブルに包まれることにより、お風呂から出た後も体がポカポカしています。また、肌の水分量がアップする効果があり、うるおいが続きやすくなります。

入浴剤と併用することもでき、良い香りの中でリラックスしてお風呂に入ることができるのもメリットです。その後ならぐっすり眠れそうですね。

自動洗浄のバブルおそうじ

マイクロバブルには、他にもうれしい効果があります。 マイクロバブルは排水時に、配管内の汚れを吸着して落としてくれます。つまり、お風呂の栓を抜いてお湯を流すだけで、自動で配管や熱交換器まで掃除をしてくれるということです。 さらに、自動で仕上げ洗浄までしてくれます。熱まで再利用!ホットりたーん

お風呂に入り終わったら、残ったお湯の熱をタンクに戻す『省エネ』機能です。

これにより、夜間にお湯を沸かすエネルギーを節約できます。

ただし、循環させるためにポンプを動かすので、電力は消費します。

お風呂に入り終わったら、残ったお湯の熱をタンクに戻す『省エネ』機能です。

これにより、夜間にお湯を沸かすエネルギーを節約できます。

ただし、循環させるためにポンプを動かすので、電力は消費します。

いつでも満足の水圧!ハイパワー給湯

シャワーを使う時に、勢いが弱くなることはありませんか?- 2ヶ所同時に水を使うと、水圧が弱くなる

- 冬になると水圧が弱くなる

- 3階は水圧が弱い

スマートフォンを活用

スマートフォンアプリの『MyMU』を使うことで、外出先からエコキュートの『湯はり』や『わき上げ停止』などの操作ができます。

また、『太陽光発電システム』と連携することで、天気の情報を取得し発電した電気を上手く活用することも可能です。

※この機能を使うためには、別売りの『HEMSアダプター』が必要です。

スマートフォンアプリの『MyMU』を使うことで、外出先からエコキュートの『湯はり』や『わき上げ停止』などの操作ができます。

また、『太陽光発電システム』と連携することで、天気の情報を取得し発電した電気を上手く活用することも可能です。

※この機能を使うためには、別売りの『HEMSアダプター』が必要です。

入浴剤も使える三菱エコキュート!

エコキュートはたくさんのメーカーから発売されていますが、入浴剤が使用できない機種は多いです。 三菱のエコキュートは入浴剤が使えるのがポイントで、機種によって使える入浴剤は変わります。ただし、基本的に『にごりタイプ』の入浴剤は使えないので注意が必要です。使用できる入浴剤

- 花王のバブシリーズ

- アース製薬のバスロマンシリーズ

- バスクリンシリーズ

三菱エコキュートのシリーズをご紹介!

三菱のエコキュートは、使える機能によって4つのシリーズに分かれています。

三菱のエコキュートは、使える機能によって4つのシリーズに分かれています。

- Pシリーズ

- Sシリーズ

- Aシリーズ

- EXシリーズ

Pシリーズ ー Premium Series -

『フルオートタイプ』のみの、プレミアムなシリーズです。- キラリユキープ

- ホットあわー

- バブルおそうじ

- ホットりたーん

- ハイパワー給湯

- お急ぎ湯はり

Sシリーズ ー Special Seriesー

『フルオートタイプ』のみの、ベーシックなシリーズです。- キラリユキープ

- バブルおそうじ

- ハイパワー給湯

- お急ぎ湯はり

Aシリーズ -Assort Seriesー

便利な機能を省くことで、価格を抑えたシリーズです。

Aシリーズのみ、給湯スタイルを【フルオート・エコオート・給湯専用】の3つのタイプから選ぶことができます。

また、『スマホ連携』の機能のみ対応することができます。

便利な機能を省くことで、価格を抑えたシリーズです。

Aシリーズのみ、給湯スタイルを【フルオート・エコオート・給湯専用】の3つのタイプから選ぶことができます。

また、『スマホ連携』の機能のみ対応することができます。

フルオート

お風呂の状態を全て自動でコントロールしてくれるタイプです。 自動で追い焚きをする時には電気代がかかり、タンクのお湯の熱を使うため残りの湯量は減ります。エコオート

お湯はりが自動でできるタイプです。 追い焚きや保温はできないため、お風呂の温度を上げたい時はボタンを押して足し湯をします。 この時、温度の高いお湯をお風呂に加えるため、お湯の量が増えてしまいます。給湯専用

蛇口からお湯が出てくるタイプです。自分で蛇口を回して、お風呂にお湯を溜める必要があります。 自動で止まる機能はないので、適量になったら自分で蛇口を回してお湯を止めましょう。EXシリーズ ーExclusive Seriesー

ZEH住宅向けになります。機能はAシリーズと同じです。ZEH(ゼッチ)とは

生活で使うエネルギーより、創ったエネルギーを大きくすることが目的の住宅のことです。 省エネや断熱に取り組むことで使うエネルギーを下げ、太陽光発電などで電気を創り出します。三菱エコキュートはお得なの?

みなさんがエコキュートに変更する目的の多くは、光熱費の削減だと思います。

エコキュートを使うことである程度省エネの効果は予測できますが、エコキュートの使い方や電気の契約プラン、世帯の人数などにより変わります。

具体的な金額は、『ランニングコストシミュレーション』で確認してみましょう。

みなさんがエコキュートに変更する目的の多くは、光熱費の削減だと思います。

エコキュートを使うことである程度省エネの効果は予測できますが、エコキュートの使い方や電気の契約プラン、世帯の人数などにより変わります。

具体的な金額は、『ランニングコストシミュレーション』で確認してみましょう。

メーカー保証も充実

三菱のエコキュートは、保証も充実しています。 エコキュートの本体は2年の保証が付いています。熱交換器やコンプレッサーは3年、タンクは5年の保証です。さらに、『延長保証制度(有料)』もあり、期間はメーカー保証と合計して【5年・8年・10年】があります。 エコキュートが故障した時には、修理のご依頼を24時間365日受け付けています。 【三菱エコキュート・サポートページ】三菱電機お客様相談センター

【電話番号】 0120-139-365 【受付時間】 平日 9:00〜19:00 土・日・祝日 9:00〜17:00エコキュートの水漏れを判断する方法

今の時代はオール電化の家庭も多くなり、エコキュートを活用している方が多いです。問題なく使える際には便利に活用できますが、エコキュートは水漏れトラブルを起こすことがあります。そんな場合に備え、便利な情報を知り対策していきましょう。

エコキュートの水漏れには様々な原因がありますが、水漏れをした場合には、故障と勘違いする人もいますし、水漏れしている状態に気がつかず、水道代の請求により水漏れと気づくという場合もあります。

ここでは、エコキュートの水漏れを判断する方法を紹介します。

今の時代はオール電化の家庭も多くなり、エコキュートを活用している方が多いです。問題なく使える際には便利に活用できますが、エコキュートは水漏れトラブルを起こすことがあります。そんな場合に備え、便利な情報を知り対策していきましょう。

エコキュートの水漏れには様々な原因がありますが、水漏れをした場合には、故障と勘違いする人もいますし、水漏れしている状態に気がつかず、水道代の請求により水漏れと気づくという場合もあります。

ここでは、エコキュートの水漏れを判断する方法を紹介します。

配管からの水漏れ

エコキュート本体と室外機を繋ぐには配管が必要となりますが、配管については年数を重ねることで劣化してしまう傾向にあります。その劣化してしまった部分から水漏れを引き起こしてしまうことがあります。配管を曲げた状態で使っている場合や、長年使用している場合には亀裂が入りやすくなってしまい水漏れしてしまうのです。 修理をする際には、部品修理で解決できる場合もありますが、状態によっては修理が難しく、本体ごと買い替える必要があります。水漏れを起こしている場合には、何よりも早めに業者に依頼することが大切です。室外機周辺の結露

室外機の内部や配管が冷却されてしまうと、空気中の水分が結露して配管に付着してしまいます。その水滴が流れると水漏れのような状態になり、エコキュートの周りが濡れていると感じることもあります。 冬になると室外機の背面に霜がつき、その霜がとけて水が出る場合があり、この場合には故障ではなく自然現象が原因となっている状態です。そのため、修理などの必要はありません。 気になる人は、朝起きた時に結露を雑巾などで拭くことにより、水漏れのような状態を対策しましょう。水道メーターの確認

エコキュートの水漏れを判断する方法の一つに、メーターを確認することも挙げられます。給水止水栓を閉めて、水道メーターのパイロットという箇所を確認してみましょう。 マークが回っている場合には、エコキュート以外からの水漏れで水道代が高額になっているという事が言えますし、止まっている場合にはエコキュート本体からの水漏れと判断することができます。自分なりにしっかりとチェックしてみるようにしましょう。貯湯タンクの排水

貯湯タンクの水が沸き上げられると温度が上昇し、膨張して体積が増えます。その結果、本体内部のタンクはいつも満水状態なので、沸きあげて増えた分を排出しようとします。この時排出される水は、排水口や配水管から出てくるので水漏れと勘違いしやすいのですが、故障ではなく排水の水なので心配する必要がありません。エコキュートの水漏れの原因

※画像は給湯器が設置されている周辺の環境

エコキュートは毎日使うものなので、内部の部品が消耗してしまい水漏れを起こしてしまう可能性があります。特にパッキンやゴム製は経年とともに破損しやすくなってしまいます。

ここでは、エコキュートの水漏れ原因を説明します。

※画像は給湯器が設置されている周辺の環境

エコキュートは毎日使うものなので、内部の部品が消耗してしまい水漏れを起こしてしまう可能性があります。特にパッキンやゴム製は経年とともに破損しやすくなってしまいます。

ここでは、エコキュートの水漏れ原因を説明します。

経年劣化

エコキュートは日常生活の中で使うものですので、各家庭で使用回数や使用頻度が異なってくると思います。使用開始から8年~10年ほど経過すると、内部の部品などが消耗して水漏れの可能性が高まります。 部品を交換することにより水漏れを改善できることがありますが、かなりの頻度で使う場合や家族が多い場合には、寿命が10年~15年程度といわれています。寿命が近い場合には修理や部品の交換よりも、買い替えを検討するほうが良いでしょう。しばらく使っていなかった

旅行などで長期間エコキュートを使用していない場合には、内部の減圧のために水抜き栓から水が出る場合があります。久しぶりにエコキュートを使用する際には、一度お湯を出してみて、お湯が出る場合には少し様子を見るようにしましょう。 寒冷地に関しては、水抜きをしないまま使用することによりエコキュート内の水が凍結し膨張してしまうのですが、そうなるとパッキンや接続部が壊れてしまう事もありますので、業者に依頼して点検を行ってもらうようにしましょう。整備不良

新しいエコキュートで水漏れが生じた場合には、設置する際の整備不良が原因となっていることが多いです。整備不良による水漏れに関しては、設置した業者に依頼することで無料で修理してもらえます。すぐに設置を依頼した業者に連絡して、整備不良はないか点検をしてもらいましょう。移動させた

エコキュートはスペースをとる設備ですが、業者は邪魔にならないようにお客様と相談して設置場所を決めるようにしています。設置の際、エコキュートを動かすことを想定していない場合には、少し動かすだけでもヒートポンプユニットとタンクユニットを接続しているホースに隙間ができてしまい、水漏れを引き起こしてしまう可能性があります。しっかり業者と話合って設置場所を決めても、後で移動したいと感じることもあるでしょう。その場合は、同じ業者に相談してみるようにしましょう。水漏れにかかる修理費用の相場

水漏れが原因となり修理を行う際には、どの程度の費用が掛かるのか気になる人も多いと思います。実際には、水漏れの原因により費用は異なってきます。 配管やゴムパッキンなどの簡単な交換に関しては1万円~2万円程度です。電気系統などが原因の場合には10万円以上の部品代がかかってしまいます。 修理では交換する部品代だけでなく、工事費や出張費などがかかる場合がありますので。近くの業者に依頼することで、出張が発生することなく修理を行うことが可能です。 また、エコキュートの修理を考えている人は、無料保証期間があることも知っておいてください。各メーカーにより違いがありますが、本体の保証は1年程度です。冷却部分に関しては3年、タンクは5年などと記載されています。エコキュートにトラブルが生じた場合、保証期間内の場合には、無料で修理をしてもらうことが可能なので、保証書や購入日がわかる領収書はしっかり保管しておくようにしましょう。 製品保証期間の延長保証などにも加入することができます。有料ですが、2年~3年保証期間が長くなります。エコキュートは安い買い物ではありませんので、有料でも保証をしっかりつけておくことが大切です。保証があれば、トラブルなどが生じた際に便利に利用することができますので、購入する際には保証内容などをしっかり明確にしておくようにして、故障した際には保証書の確認を行いましょう。エコキュートの正しいメンテナンス方法

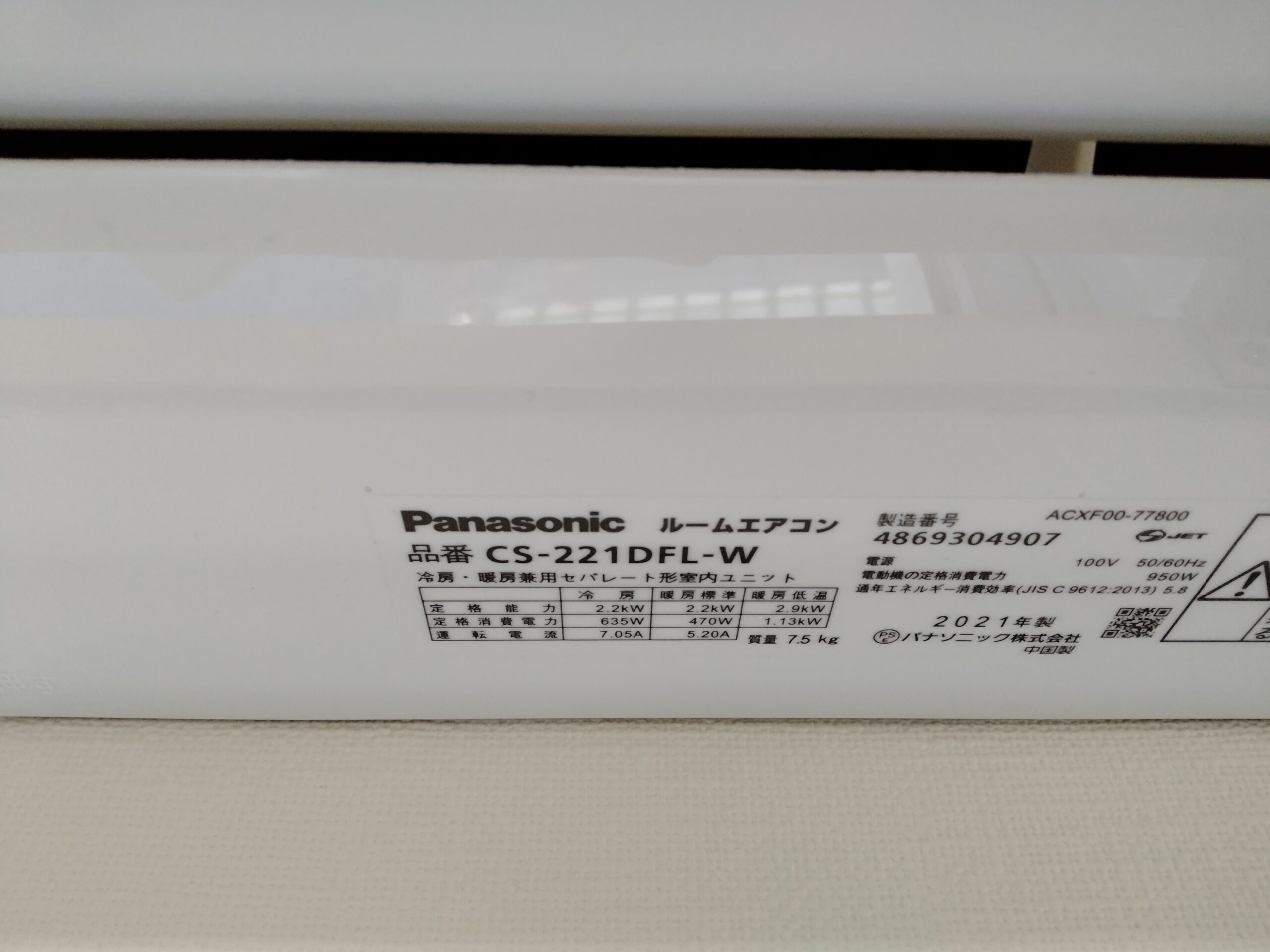

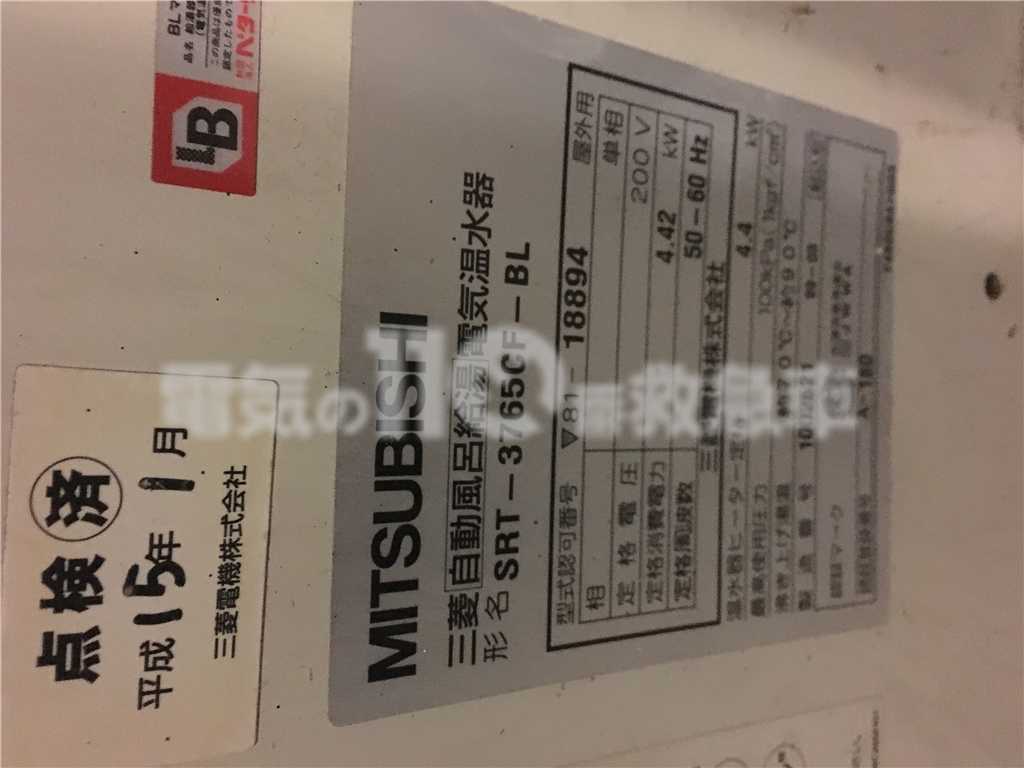

※画像は製品のラベル

エコキュートは高額なため、「1年でも長く使いたい」と多くの方が考えていると思います。正しいメンテナンスを取り入れる事により、トラブルを防ぐことができます。

ここでは、エコキュートの正しいメンテナンス方法を紹介します。

※画像は製品のラベル

エコキュートは高額なため、「1年でも長く使いたい」と多くの方が考えていると思います。正しいメンテナンスを取り入れる事により、トラブルを防ぐことができます。

ここでは、エコキュートの正しいメンテナンス方法を紹介します。

浴槽フィルター

浴槽のフィルターの汚れや不純物の詰まりを掃除する必要があります。掃除方法は、浴槽のフィルターを取り外してブラシなどを使って水洗いし汚れを落としていくというもの。お風呂に毎日入っている場合には、お風呂から出る前に軽く掃除をすることにより、定期的な掃除の必要はなくなります。できれば、お風呂から上がる時に掃除を行うようにしましょう。風呂の配管

浴槽とエコキュートの間には配管があります。使用中で配管の中にお湯の流れがあるときには汚れが付きにくいのですが、止まっている時は水が溜まり汚れがつきやすい状態になっています。一般的な製品には自動洗浄機能がついていますが、その機能が付いていない場合には自分で洗浄する必要があります。

半年に1回程度の頻度で、洗剤を使って配管の汚れを取り除くようにしましょう。洗剤については各メーカーにより指定されていることがありますので、確認してから行いましょう。

貯湯タンクの水抜き

メーカーにより方法は違いますが、貯湯タンクの水抜きが必要です。 タンク内の給水を止めるためには、給水配管専用止水栓を閉じて、貯湯タンクにある空気の逃し弁を開けます。汚れを配するために排水栓を開け、汚れが出なくなった状態で排水栓を閉じるようにしましょう。止水栓を開いてタンクが満タンになるまで給水することで、溢れた水は排水口から排出されます。排出口から出たら逃し弁を閉めれば終了です。 年に2回~3回程度行いましょう。排水栓を開け、2分程度水抜きメンテナンスを取り入れることで、長い期間快適に使用することができますので、是非メンテンナンスを行っていきましょう。ヒートポンプの空気抜き

ヒートポンプを少しでも長く使っていきたい人は、貯湯タンクと同じようにメンテナンスを取り入れる必要があります。理想的なメンテナンスの頻度としては年間2回程度です。 一般的な方法としては、水抜き栓をすべて開いて、水抜き栓は抜かずに、ヒートポンプから1分以上水が出ることを確認するというもの。終われば水抜き栓を閉じて終了となりますが、各メーカーにより方法が異なりますので、説明書などをしっかりと確認した上で行っていきましょう。エコキュートを使用する上での注意点

エコキュートを活用することにより、お風呂で日常の疲れを癒すことができます。リラックスして入浴するために入浴剤を取り入れる人も多いことでしょう。しかし、浴槽まわりの材質によりミルク成分配合のものや硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだものを取り入れてしまうと故障の原因となってしまうので避けましょう。 エコキュートを活用している中で、エコキュートに合わない入浴剤を使用すると、不具合が生じてしまったり故障の原因になってしまいます。寿命を早めてしまいかねないため、なるべく入浴剤は避けるようにしましょう。どうしても使いたいという場合には、説明書などを確認して使用可能な入浴剤を活用するようにしましょう。 エコキュートはしっかりとメンテナンスを行って使っていく事により、寿命を延ばせると言われています。平均的な寿命は10年程度ですが、しっかりとケアして正しい方法で使うことにより、長く使っていけます。 エコキュートは安く購入することができず、高い費用を払って導入する必要があります。定期的なメンテナンスを取り入れ、正しい方法で使っていき、故障などを防ぎたいものですね。エコキュートの水漏れが疑われたら?

エコキュートの水漏れは、エコキュート自体に問題が生じてしまい起こるケースと、結露などにより自然に出る問題があります。それらをしっかりと見極めてから行動する必要があり、水漏れかどうかわからない際は、光熱費などで判断することが可能です。 エコキュートの水漏れは冬に起こりやすいといわれています。寒さにより凍結してしまった際に、部品などに影響が出て水漏れしたり、長年使うことで劣化してしまったりする場合があります。 「自分では判断することが難しい」と感じている場合には、業者に点検を依頼するようにしましょう。定期的な点検をお願いすることにより、安心して使っていくことができますし、故障やトラブルなどに関しては早めに修理や対策が行えます。 問題なく使えている時には当たり前のように感じますが、トラブルが生じてしまうと本当に不便に感じることでしょう。そうなってしまう前に、しっかりと対策や予防を取り入れ、快適に使える環境に整えておく必要があります。まとめ

※ページ内に記載されている金額は一例です。対応業者や対応箇所の状況によって実際の金額が異なる場合があります。

DENKI110では電気工事や修理だけでなく、生活をする上での電気に関するお役立ち情報を発信しています。